臨證指南醫(yī)案--嘔吐

高四四 咽阻,吞酸痞脹,食入嘔吐,此肝陽犯胃,用苦辛泄降。肝犯胃

吳萸 川連 川楝子 杏仁 茯苓 半夏 厚樸

錢三七 脈細(xì),右堅(jiān)大,向有氣沖,長夏土旺,嘔吐不納食,頭脹脘痹,無非厥陽上冒,議用苦辛降逆,酸苦泄熱,不加嗔怒,胃和可愈。

川連 半夏 姜汁 川楝子皮 烏梅 廣皮白

金四三 脈細(xì)小而弦,風(fēng)木乘土,當(dāng)春勢張,食入不變,嘔吐,得小便通少緩,治以通陽。

炮附子 人參 半夏 吳萸 淡姜 茯苓

又 脈右弦澀,陽微陰凝,食入則吐,胃痛脹甚,半月前用藥得效后,反大便欲解不通,腑陽不利,濁乃上攻,先用玉壺丹七分,四服。

蔣三二 脈沉,食入嘔吐,忌冷滯食物。

吳萸 半夏 姜汁 茯苓 公丁香柄 廣皮白

顧 脈濡弱,左脅下久有聚氣,納食釀積于胃脘之中,兩三日嘔噫吞酸,積物上涌吐出,此皆怫怒動肝,肝木犯胃,胃中陽傷,不能傳及小腸,遂變化失司,每七八日,始一更衣,為胃氣不主下行故也,法當(dāng)溫胃陽,制肝逆,宿病糾纏,恐多反復(fù)。

淡附子 淡干姜 姜汁 生白芍 淡吳萸 白粳米

朱 胃中不和,食入嘔吐,怒動而病,必先制肝。

溫膽合左金為宜,去甘草、茯苓,加姜汁。

某 氣自左升,腹中膨滿,嘔吐涎沫黃水,暴咳不已,是肝氣逆乘,過胃犯肺,當(dāng)制肝和胃。

安蛔丸。

某 嘔黑綠苦水,顯屬下焦?jié)嵝胺肝浮?BR> 人參 川椒 烏梅 茯苓 紫石英 桑螵蛸

沈 食過超時,漾漾涌涎欲吐,診脈濡澀,以胃虛肝乘,宗仲景旋復(fù)代赭法。

旋覆花 代赭石 人參 半夏 茯苓 廣皮

王四五 肝病犯胃嘔逆,口吐清涎,頭暈,乳房痛,肢麻痹。

人參二兩 茯苓二兩 桂枝木七錢生 川楝子一兩蒸 川連鹽水炒七錢 烏梅一兩半 當(dāng)歸一兩半 生白芍一兩半

某 冷濕傷胃,肝木上侮,沖氣欲嘔,腹痛。

淡吳萸 厚樸 草蔻 藿香梗 木瓜 茯苓

毛嫗 因驚,肝氣上犯,沖逆,嘔吐涎,陽升至巔為頭痛,脈右弱左弦,當(dāng)從厥陰陽明治。

人參 川連 茯苓 川楝 川椒 烏梅 干姜 生白芍

某 脈弦虛,食已漾漾欲吐,咽阻,中痞有痰。

人參 吳萸 茯苓 半夏 廣皮 姜汁

陸 鼻明,湯水下咽嘔吐,右脈小欲歇,明是勞傷,肝乘胃反。

小半夏湯加檀香泥、炒白粳米。

顏氏 干嘔脅痛,因惱怒而病,是厥陰侵侮陽明,脈虛不食,當(dāng)與通補(bǔ)。

大半夏湯加姜汁桂枝南棗。

某 肥膩滯胃,肝木始得再乘土位,致氣逆上壅嘔出,久病至節(jié)反劇,最屬不宜,總是調(diào)攝未盡善奈何,暫與降逆平肝安胃一法。

降香 蘇子 旋覆花 茯苓 半夏 廣皮 韭汁

范 脅痛入脘,嘔吐黃濁水液,因驚動肝,肝風(fēng)振起犯胃,平昔液衰,難用剛燥,議養(yǎng)胃汁,以熄風(fēng)方。

人參 炒半夏 炒麥冬 茯神 廣皮白 炒香白粳米

又 六味去萸換芍,加麥冬、阿膠、秋石。

唐氏 動氣肝逆,痰性凝寒滯胃,卒然大痛嘔涎,乃逆滯上攻也,治肝厥以通例。

炒黑川椒 烏梅肉 生干姜 川桂枝木 人參 白芍

某 積勞傷陽,先已脘痛引背,昨頻吐微眩,脈弱汗出,胃中已虛,肝木來乘,防有呃忒吐蛔,仿仲景食入則嘔者,吳茱萸湯主之。

吳萸 半夏 茯苓 姜汁 粳米

王二四 早上水飲米粥,至晚吐出不化,知濁陰酉戌升逆,瘕形痛而漸大,丸藥吐出不化,胃陽乏極矣,兩進(jìn)平肝理氣不效,法當(dāng)辛熱開濁。

吳萸 熟附子 良姜 川楝子 茯苓 草果

某 肝風(fēng)犯胃,嘔逆眩暈,苦降酸泄和陽,佐微辛以通胃。

川連 黃芩 烏梅 白芍 半夏 姜汁

李 厥吐,腹痛氣沖,安胃丸。

王 胃虛少谷,肝來乘克,嘔吐不能受納,蓋臟厥象也。

人參 川連 附子 黃芩 干姜 枳實(shí)

張氏 勉強(qiáng)攻胎,氣血受傷,而為寒熱,經(jīng)脈乏氣,而為身痛,乃奇經(jīng)沖任受病,而陽維脈不用事也,內(nèi)經(jīng)以陽維為病苦寒熱,維者,一身之剛維也,既非外感,羌蘇柴葛三陽互發(fā),世無是病,又芩梔枳樸之屬,辛散繼以苦寒,未能中病,胃日屢傷,致湯飲皆噦出無余,大便不通,已經(jīng)半月,其吐出形色青綠涎沫,顯然肝風(fēng)大動,將胃口翻空,而腸中污水,得風(fēng)翔如浪決,東西蕩漾矣,熄風(fēng)鎮(zhèn)胃,固是定理,但危篤若此,不易圖也。

淮小麥百粒 火麻仁一錢 阿膠二錢 生地二錢 秋石拌人參一錢 南棗肉一錢

陳氏 未病先有耳鳴眩暈,恰值二之氣交,是冬藏根蒂未固,春升之氣泄越,無以制伏,更屬產(chǎn)后精氣未復(fù),又自乳耗血,血去液虧,真陰日損,陽氣不交于陰,變化內(nèi)風(fēng),上巔犯竅,沖逆肆橫,胃掀吐食,攻腸為瀉,襲走脈絡(luò),肌肉皆腫,譬如諸門戶盡撤,遂致暴風(fēng)飄漾之狀,醫(yī)者辛散苦降重墜,不但病未曾理,致陽更泄,陰愈涸,煩則震動即厥,由二氣不能自主之義,閱王先生安胃一法,最為卓識,所參拙見,按以兩脈,右手澀弱,虛象昭然,左脈空大,按之不實(shí),亦非肝氣肝火有余,皆因氣味過辛散越,致二氣造偏,茲以病因大旨,兼以經(jīng)義酌方。

人參 茯苓 半夏 白芍 煨姜 炒粳米

周 痛從少腹上沖,為嘔為脹,是厥陰穢濁致患。厥陰濁逆

韭白根 淡吳萸 小茴香 桂枝木 兩頭尖 茯苓

又 炒橘核 炙山甲末 韭白 歸尾 川楝子 延胡索 小茴香

徐四六 氣沖偏左,厥逆欲嘔,嘔盡方適,伏飲在于肝絡(luò),辛以通之。

吳萸泡淡八分 半夏三錢 茯苓塊三錢 淡干姜一錢 代赭石三錢 旋覆花二錢

某 脈搏肢冷,嘔逆,下痢白積,生冷水寒郁生陽,氣上塞心大痛,乃厥陰濁邪上攻。

吳萸 丁香 藿香 川楝子 木香 廣皮 茯苓

褚二二 清涎上涌,食物吐出,乃饑飽傷及胃中之陽,禁鮮葷冷滑,經(jīng)年可安。胃陽虛濁陰上逆

半夏 厚樸 生益智 姜汁 生白術(shù) 茯苓

宋三四 陽微不運(yùn),水谷悍氣聚濕,致食入即嘔,周身牽掣不和,乃陽明之脈,不用事也,久延恐致腫脹,苓姜術(shù)桂湯加厚樸椒目。

陸十七 食已即吐,病在胃也,用辛以通陽,苦以清降。

半夏 川連 厚樸 茯苓 姜汁

曹四七 早食頗受,晚食必胃痛嘔吐,陽氣日微,濁陰聚則有形,夜痛至?xí)裕幮坝檬履藙 ?BR> 半夏 姜汁 淡干姜 秦椒 厚樸 茯苓

王 診脈右濡左弦,舌白不饑,瘀血上吐下瀉,胃陽大傷,藥餌下咽則涌,前醫(yī)用大半夏湯不應(yīng),詢知所吐皆系酸水痰沫,議以理陽方法。

人參 茯苓 川椒 干姜

潘十八 食后吐出水液,及不化米粒,二便自通,并不渴飲,五年不愈,宜理胃陽,用仲景法。

熟附子 半夏 姜汁 白粳米

又 泄?jié)彡帲偎嫞园参戈枺娜崭姑浲滤褱p,知陽腑之陽,非通不闔,再宗仲景法,真武湯加人參。

范 脈虛無神,聞谷干嘔,汗出振寒,此胃陽大虛,不必因寒熱而攻邪。

人參 茯苓 炒半夏 姜汁 烏梅 陳皮

又 脈微細(xì)小,胃陽大衰,以理中兼攝其下。

人參 淡熟附子 茯苓 炒白粳米 炒黃淡干姜

又 人參 茯苓 干姜 煨益智仁 廣皮 生白芍

金 參藥不受,皆濁陰在上,阻塞氣機(jī),幾無法矣,勉與白通湯加人尿豬膽汁,急進(jìn)以通陽泄?jié)帷?BR> 附子 生淡姜 蔥白五寸 人尿 豬膽汁

沈二九 吹笛震動元海病,治宜填實(shí)下焦,但嗆食吐出,又便溏不實(shí),中無砥柱,陰藥下未受益,中再受傷矣,仿補(bǔ)益中宮,仍佐鎮(zhèn)逆一法。

人參 焦術(shù) 炒焦半夏 茯苓 旋覆花 代赭石

吳 寒熱邪氣擾中,胃陽大傷,酸濁上涌吐出,脘痛如刺,無非陽衰,陰濁上僭,致胃氣不得下行,高年下元衰憊,必得釜底暖蒸,中宮得以流通,擬用仲景附子瀉心湯,通陽之中,原可泄熱開導(dǎo),煎藥按法用之。

人參一錢半 熟附子一錢半 淡干姜一錢 三味另煎汁 川連六分 炒半夏一錢半 枳實(shí)一錢 茯苓三錢

后四味,用水一盞,滾水一杯,煎三十沸,和入前三味藥汁,服。

江 脈弦遲,湯水不下膈,嘔吐涎沫,此陽結(jié),飲邪阻氣,議以辛熱通陽,反佐苦寒利膈,用瀉心法。

人參 附子 干姜

先煎一杯,入姜汁四分。

川連 黃芩 半夏 枳實(shí)

滾水煎,和入前藥服。

孫十四 食物隨入即吐,并不渴飲,當(dāng)年以苦辛得效,三載不發(fā),今心下常痛如辣,大便六七日始通,議通膈上,用生姜瀉心湯。

生姜汁四分調(diào) 川連六分炒 黃芩二錢泡十次 熟半夏三錢炒 枳實(shí)一錢 人參五分同煎

又 問或不吐食物,腹中腰膂似乎氣墜,自長夏起,心痛頭重,至今未減,思夏熱必兼濕,在里水谷之濕,與外來之熱,相洽結(jié)聚飲邪矣,當(dāng)緩攻之,議用控涎丹五分,間日一用。

某五二 診脈左弦右弱,食粥脘中有聲,氣沖涌吐,此肝木乘胃,生陽已薄,皆情懷不適所致,大半夏湯。

某 中焦火衰,食下不運(yùn),作酸嘔出。中陽虛

炒黃干姜一錢 川椒炒三分 半夏一錢炒 茯苓塊三錢 炒飴糖四錢

黃氏 靈樞經(jīng)云,中氣不足,溲便為變,是崩淋泄瀉,皆脾胃欲敗之現(xiàn)癥,今湯水下咽,少頃傾囊涌出,豈非胃陽無有,失司納物乎,奈何業(yè)醫(yī)者,中懷疑惑,但圖疲藥,待其自安,怕遭毀謗耳,此癥一投柔藥,濁升填塞,必致脹滿,仲景于陽明滿實(shí),致慎攻下者,恐以太陰之脹誤治耳,今舌微紅微渴,皆是津液不肯升揚(yáng),脾弱不主散精四布,世豈有面色如白紙,尚不以陽氣為首重也耶。

人參 熟于術(shù) 炙甘草 炮姜 茯神 南棗

張 嘔吐脹悶,虛中氣滯。

人參 茯苓 砂仁

某氏 脈微肢冷,嘔吐清水,食不下化,帶下,脊髀酸軟,陽氣素虛,產(chǎn)后奇脈不固,急扶其陽,用附子理中湯。

附子 人參 生白術(shù) 炮姜 炙草

又 暖胃陽以劫水濕,帶下自緩,照前方加胡蘆巴。

又 脈象稍和,已得理中之效,議用養(yǎng)營法。

養(yǎng)營去遠(yuǎn)志黃芪、五味,即作丸方。

蔡嫗 凡論病,先論體質(zhì)形色脈象,以病乃外加于身也,夫肌肉柔白屬氣虛,外似豐溢,里真大怯,蓋陽虛之體,為多濕多痰,肌疏汗淋,唇舌俱白,干嘔胸痞,煩渴引飲,由乎脾胃之陽傷觸,邪得僭踞于中,留蓄不解,正衰邪熾,試以脈之短澀無神主義之,陽衰邪伏顯然,況寒涼不能攻熱,清邪便是傷及胃陽之藥,今杳不納谷,大便漸稀,若不急和胃氣,無成法可遵,所謂肥人之病,慮虛其陽,參擬一方,仍候明眼采擇。胃陽虛邪伏不食

人參 半夏 生于術(shù) 枳實(shí) 茯苓 生姜

吳三六 壯年形偉,脈小濡,惡聞穢氣,食入嘔噦,緣陽氣微弱,濁陰類聚,口鼻受污濁異氣,先入募原,募原是胃絡(luò)分布,上逆而為嘔吐,此病理標(biāo)者,用芳香辟穢,扶正氣治本,以溫上通陽。陽虛吸受穢濁氣

藿香 草果 公丁香 茯苓 厚樸 砂仁殼 廣皮 蓽茇

又 人參 茯苓 生益智 胡蘆巴 煨木香 煨姜

孫 寒郁化熱,營衛(wèi)氣窒,遂發(fā)瘡痍,食入即吐,胃中熱灼,當(dāng)忌進(jìn)腥油,先用加味溫膽湯。嘔傷胃中邪熱劫津

鮮竹茹一錢半 半夏一錢半 金石斛三錢 茯苓一錢半 廣皮白一錢半 枳實(shí)一錢 姜汁一匙調(diào)

吳 兩番探吐,脘痛立止,氣固宣暢,胃津未能無損,風(fēng)木來乘,外冷里熱,診脈右大,并不搏指,當(dāng)少少進(jìn)谷以養(yǎng)胃,多噫多下泄氣,調(diào)和中焦為宜。

炒竹茹 半夏 川斛 橘紅 黑山梔 香豉

曹四三 少腹屬肝,肝厥必犯陽明胃腑,故作痛嘔,二年來病患已不知因何起病,醫(yī)徒見病圖治,想肝腎必自內(nèi)傷為病,久則奇經(jīng)諸脈交傷,經(jīng)謂沖脈動,而諸脈交動也,議溫通柔潤劑,從下焦虛損主治。肝腎虛沖脈氣上逆

淡蓯蓉干一錢半 茯苓三錢 當(dāng)歸二錢 杞子二錢 炒沙苑一錢半 肉桂心五分

后加鹿角霜。

何 寒熱嘔吐,胸中格拒,喜暖飲怕涼,平昔胃陽最虛,熱邪內(nèi)結(jié),體虛邪實(shí),最防痙厥。熱邪內(nèi)結(jié)

人參 黃芩 炒半夏 姜汁 川連 枳實(shí)

某 舌赤,濁嘔,不寐不饑,陽邪上擾,治以苦辛,進(jìn)瀉心法。

淡黃芩 川連 炒半夏 枳實(shí) 姜汁

某 郁熱阻飲痹嘔,有年最慮噎膈。

半夏 金斛 姜汁 茯苓 杏仁 廣皮白

毛氏 舊有胃痛脘痹嘔吐之病,秋前舉發(fā),已得小安,近痛嘔復(fù)來,身體熇熱,宿病未罷,而暑熱穢氣上竅侵入,三焦混淆,恐內(nèi)閉變現(xiàn)痙厥。暑穢內(nèi)結(jié)

川連 淡黃芩 半夏 姜汁 黑山梔 枳實(shí)汁

某 舌黃不渴飲,久嗽欲嘔吐,前用金匱麥門冬湯養(yǎng)胃小效,自述背寒口吐清痰,暑濕客邪未盡,虛體,當(dāng)輔正醒脾卻暑。

人參 茯苓 廣皮 半夏 姜汁

郭五八 知饑能納,忽有氣沖,涎沫上涌,脘中格拒,不堪容物,內(nèi)經(jīng)謂肝病吐涎沫,丹溪云,上升之氣,自肝而出,木火上凌,柔金受克,咳嗆日加,治以養(yǎng)金制木,使土宮無戕賊之害,滋水制火,令金臟得清化之權(quán),此皆老年積勞致傷,豈攻病可效。肝火刑金

蘇子 麥冬 枇杷葉 杏仁 北沙參 桑葉 丹皮 降香 竹瀝

曹四五 勞倦嗔怒,嘔吐身熱,得汗熱解,而氣急不寐不饑,仍是氣分未清,先以上焦主治,以肺主一身氣化也。

杏仁 郁金 山梔 香豉 橘紅 瓜蔞皮

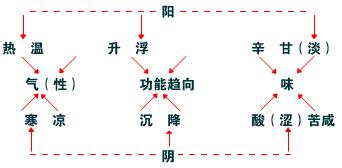

嘔吐癥,內(nèi)經(jīng)與金匱論之詳矣,乃后人但以胃火胃寒痰食氣滯立論,不思胃司納食,主乎通降,其所以不降而上逆嘔吐者,皆由于肝氣沖逆,阻胃之降而然也,故靈樞經(jīng)脈篇云,足厥陰肝所生病者,胸滿嘔逆,況五行之生克,木動則必犯土,胃病治肝,不過隔一之治,此理淺近易明,人乃不能察,而好奇之輩,反夸隔二隔三之治,豈不見笑于大方也哉,試觀安胃丸,理中安蛔丸,所用椒梅,及胃虛客氣上逆之旋復(fù)代赭,此皆胃藥乎,抑肝藥乎,于此可省悟矣,今觀先生之治法,以泄肝安胃為綱領(lǐng),用藥以苦辛為主,以酸佐之,如肝犯胃而胃陽不衰有火者,泄肝則用芩連,楝之苦寒,如胃陽衰者,稍減苦寒,用苦辛酸熱,此其大旨也,若肝陰胃汁皆虛,肝風(fēng)擾胃嘔吐者,則以柔劑滋液養(yǎng)胃,熄風(fēng)鎮(zhèn)逆,若胃陽虛,濁陰上逆者,用辛熱通之,微佐苦降,若但中陽虛而肝木不甚亢者,專理胃陽,或稍佐椒梅,若因嘔傷,寒郁化熱,劫灼胃津,則用溫膽湯加減,若久嘔延及肝腎皆虛,沖氣上逆者,用溫通柔潤之補(bǔ),下焦主治,若熱邪內(nèi)結(jié),則用瀉心法,若肝火沖逆?zhèn)危瑒t用養(yǎng)金制木,滋水制火,總之治胃之法,全在溫通,虛則必用人參,藥味皆屬和平,至于治肝之法,藥味錯雜,或寒熱互用,或苦辛酸咸并投,蓋因厥陰有相火內(nèi)寄治法不得不然耳,但觀仲景烏梅丸法,概可知矣,案輯六十有余,大半皆由肝邪為患,非先生之卓識,安能暢發(fā)此理乎哉。華岫云

徐評 所錄諸方,屬蓄飲者四五,屬反胃者二三,反胃自有主治之法,蓄飲亦有成方可用,乃全不分別,惟以治肝胃之藥參錯成方,又用人參及姜附者七八,皆與反胃蓄飲相反,則嘔吐一癥,此老全未夢見也,患諸病者,亦大不幸矣,洞庭有一金姓者,患嘔吐癥數(shù)年,其先人與此老甚相契,此老竭力治之年余,皆用此等方,而病者幾殆,因求治于余,余曰蓄飲也,世無知者,為制一方,其病立已,其人因受業(yè)于余,即此可征矣。本文來自:中醫(yī)五絕網(wǎng)http://www.x3hz.cn

吳萸 川連 川楝子 杏仁 茯苓 半夏 厚樸

錢三七 脈細(xì),右堅(jiān)大,向有氣沖,長夏土旺,嘔吐不納食,頭脹脘痹,無非厥陽上冒,議用苦辛降逆,酸苦泄熱,不加嗔怒,胃和可愈。

川連 半夏 姜汁 川楝子皮 烏梅 廣皮白

金四三 脈細(xì)小而弦,風(fēng)木乘土,當(dāng)春勢張,食入不變,嘔吐,得小便通少緩,治以通陽。

炮附子 人參 半夏 吳萸 淡姜 茯苓

又 脈右弦澀,陽微陰凝,食入則吐,胃痛脹甚,半月前用藥得效后,反大便欲解不通,腑陽不利,濁乃上攻,先用玉壺丹七分,四服。

蔣三二 脈沉,食入嘔吐,忌冷滯食物。

吳萸 半夏 姜汁 茯苓 公丁香柄 廣皮白

顧 脈濡弱,左脅下久有聚氣,納食釀積于胃脘之中,兩三日嘔噫吞酸,積物上涌吐出,此皆怫怒動肝,肝木犯胃,胃中陽傷,不能傳及小腸,遂變化失司,每七八日,始一更衣,為胃氣不主下行故也,法當(dāng)溫胃陽,制肝逆,宿病糾纏,恐多反復(fù)。

淡附子 淡干姜 姜汁 生白芍 淡吳萸 白粳米

朱 胃中不和,食入嘔吐,怒動而病,必先制肝。

溫膽合左金為宜,去甘草、茯苓,加姜汁。

某 氣自左升,腹中膨滿,嘔吐涎沫黃水,暴咳不已,是肝氣逆乘,過胃犯肺,當(dāng)制肝和胃。

安蛔丸。

某 嘔黑綠苦水,顯屬下焦?jié)嵝胺肝浮?BR> 人參 川椒 烏梅 茯苓 紫石英 桑螵蛸

沈 食過超時,漾漾涌涎欲吐,診脈濡澀,以胃虛肝乘,宗仲景旋復(fù)代赭法。

旋覆花 代赭石 人參 半夏 茯苓 廣皮

王四五 肝病犯胃嘔逆,口吐清涎,頭暈,乳房痛,肢麻痹。

人參二兩 茯苓二兩 桂枝木七錢生 川楝子一兩蒸 川連鹽水炒七錢 烏梅一兩半 當(dāng)歸一兩半 生白芍一兩半

某 冷濕傷胃,肝木上侮,沖氣欲嘔,腹痛。

淡吳萸 厚樸 草蔻 藿香梗 木瓜 茯苓

毛嫗 因驚,肝氣上犯,沖逆,嘔吐涎,陽升至巔為頭痛,脈右弱左弦,當(dāng)從厥陰陽明治。

人參 川連 茯苓 川楝 川椒 烏梅 干姜 生白芍

某 脈弦虛,食已漾漾欲吐,咽阻,中痞有痰。

人參 吳萸 茯苓 半夏 廣皮 姜汁

陸 鼻明,湯水下咽嘔吐,右脈小欲歇,明是勞傷,肝乘胃反。

小半夏湯加檀香泥、炒白粳米。

顏氏 干嘔脅痛,因惱怒而病,是厥陰侵侮陽明,脈虛不食,當(dāng)與通補(bǔ)。

大半夏湯加姜汁桂枝南棗。

某 肥膩滯胃,肝木始得再乘土位,致氣逆上壅嘔出,久病至節(jié)反劇,最屬不宜,總是調(diào)攝未盡善奈何,暫與降逆平肝安胃一法。

降香 蘇子 旋覆花 茯苓 半夏 廣皮 韭汁

范 脅痛入脘,嘔吐黃濁水液,因驚動肝,肝風(fēng)振起犯胃,平昔液衰,難用剛燥,議養(yǎng)胃汁,以熄風(fēng)方。

人參 炒半夏 炒麥冬 茯神 廣皮白 炒香白粳米

又 六味去萸換芍,加麥冬、阿膠、秋石。

唐氏 動氣肝逆,痰性凝寒滯胃,卒然大痛嘔涎,乃逆滯上攻也,治肝厥以通例。

炒黑川椒 烏梅肉 生干姜 川桂枝木 人參 白芍

某 積勞傷陽,先已脘痛引背,昨頻吐微眩,脈弱汗出,胃中已虛,肝木來乘,防有呃忒吐蛔,仿仲景食入則嘔者,吳茱萸湯主之。

吳萸 半夏 茯苓 姜汁 粳米

王二四 早上水飲米粥,至晚吐出不化,知濁陰酉戌升逆,瘕形痛而漸大,丸藥吐出不化,胃陽乏極矣,兩進(jìn)平肝理氣不效,法當(dāng)辛熱開濁。

吳萸 熟附子 良姜 川楝子 茯苓 草果

某 肝風(fēng)犯胃,嘔逆眩暈,苦降酸泄和陽,佐微辛以通胃。

川連 黃芩 烏梅 白芍 半夏 姜汁

李 厥吐,腹痛氣沖,安胃丸。

王 胃虛少谷,肝來乘克,嘔吐不能受納,蓋臟厥象也。

人參 川連 附子 黃芩 干姜 枳實(shí)

張氏 勉強(qiáng)攻胎,氣血受傷,而為寒熱,經(jīng)脈乏氣,而為身痛,乃奇經(jīng)沖任受病,而陽維脈不用事也,內(nèi)經(jīng)以陽維為病苦寒熱,維者,一身之剛維也,既非外感,羌蘇柴葛三陽互發(fā),世無是病,又芩梔枳樸之屬,辛散繼以苦寒,未能中病,胃日屢傷,致湯飲皆噦出無余,大便不通,已經(jīng)半月,其吐出形色青綠涎沫,顯然肝風(fēng)大動,將胃口翻空,而腸中污水,得風(fēng)翔如浪決,東西蕩漾矣,熄風(fēng)鎮(zhèn)胃,固是定理,但危篤若此,不易圖也。

淮小麥百粒 火麻仁一錢 阿膠二錢 生地二錢 秋石拌人參一錢 南棗肉一錢

陳氏 未病先有耳鳴眩暈,恰值二之氣交,是冬藏根蒂未固,春升之氣泄越,無以制伏,更屬產(chǎn)后精氣未復(fù),又自乳耗血,血去液虧,真陰日損,陽氣不交于陰,變化內(nèi)風(fēng),上巔犯竅,沖逆肆橫,胃掀吐食,攻腸為瀉,襲走脈絡(luò),肌肉皆腫,譬如諸門戶盡撤,遂致暴風(fēng)飄漾之狀,醫(yī)者辛散苦降重墜,不但病未曾理,致陽更泄,陰愈涸,煩則震動即厥,由二氣不能自主之義,閱王先生安胃一法,最為卓識,所參拙見,按以兩脈,右手澀弱,虛象昭然,左脈空大,按之不實(shí),亦非肝氣肝火有余,皆因氣味過辛散越,致二氣造偏,茲以病因大旨,兼以經(jīng)義酌方。

人參 茯苓 半夏 白芍 煨姜 炒粳米

周 痛從少腹上沖,為嘔為脹,是厥陰穢濁致患。厥陰濁逆

韭白根 淡吳萸 小茴香 桂枝木 兩頭尖 茯苓

又 炒橘核 炙山甲末 韭白 歸尾 川楝子 延胡索 小茴香

徐四六 氣沖偏左,厥逆欲嘔,嘔盡方適,伏飲在于肝絡(luò),辛以通之。

吳萸泡淡八分 半夏三錢 茯苓塊三錢 淡干姜一錢 代赭石三錢 旋覆花二錢

某 脈搏肢冷,嘔逆,下痢白積,生冷水寒郁生陽,氣上塞心大痛,乃厥陰濁邪上攻。

吳萸 丁香 藿香 川楝子 木香 廣皮 茯苓

褚二二 清涎上涌,食物吐出,乃饑飽傷及胃中之陽,禁鮮葷冷滑,經(jīng)年可安。胃陽虛濁陰上逆

半夏 厚樸 生益智 姜汁 生白術(shù) 茯苓

宋三四 陽微不運(yùn),水谷悍氣聚濕,致食入即嘔,周身牽掣不和,乃陽明之脈,不用事也,久延恐致腫脹,苓姜術(shù)桂湯加厚樸椒目。

陸十七 食已即吐,病在胃也,用辛以通陽,苦以清降。

半夏 川連 厚樸 茯苓 姜汁

曹四七 早食頗受,晚食必胃痛嘔吐,陽氣日微,濁陰聚則有形,夜痛至?xí)裕幮坝檬履藙 ?BR> 半夏 姜汁 淡干姜 秦椒 厚樸 茯苓

王 診脈右濡左弦,舌白不饑,瘀血上吐下瀉,胃陽大傷,藥餌下咽則涌,前醫(yī)用大半夏湯不應(yīng),詢知所吐皆系酸水痰沫,議以理陽方法。

人參 茯苓 川椒 干姜

潘十八 食后吐出水液,及不化米粒,二便自通,并不渴飲,五年不愈,宜理胃陽,用仲景法。

熟附子 半夏 姜汁 白粳米

又 泄?jié)彡帲偎嫞园参戈枺娜崭姑浲滤褱p,知陽腑之陽,非通不闔,再宗仲景法,真武湯加人參。

范 脈虛無神,聞谷干嘔,汗出振寒,此胃陽大虛,不必因寒熱而攻邪。

人參 茯苓 炒半夏 姜汁 烏梅 陳皮

又 脈微細(xì)小,胃陽大衰,以理中兼攝其下。

人參 淡熟附子 茯苓 炒白粳米 炒黃淡干姜

又 人參 茯苓 干姜 煨益智仁 廣皮 生白芍

金 參藥不受,皆濁陰在上,阻塞氣機(jī),幾無法矣,勉與白通湯加人尿豬膽汁,急進(jìn)以通陽泄?jié)帷?BR> 附子 生淡姜 蔥白五寸 人尿 豬膽汁

沈二九 吹笛震動元海病,治宜填實(shí)下焦,但嗆食吐出,又便溏不實(shí),中無砥柱,陰藥下未受益,中再受傷矣,仿補(bǔ)益中宮,仍佐鎮(zhèn)逆一法。

人參 焦術(shù) 炒焦半夏 茯苓 旋覆花 代赭石

吳 寒熱邪氣擾中,胃陽大傷,酸濁上涌吐出,脘痛如刺,無非陽衰,陰濁上僭,致胃氣不得下行,高年下元衰憊,必得釜底暖蒸,中宮得以流通,擬用仲景附子瀉心湯,通陽之中,原可泄熱開導(dǎo),煎藥按法用之。

人參一錢半 熟附子一錢半 淡干姜一錢 三味另煎汁 川連六分 炒半夏一錢半 枳實(shí)一錢 茯苓三錢

后四味,用水一盞,滾水一杯,煎三十沸,和入前三味藥汁,服。

江 脈弦遲,湯水不下膈,嘔吐涎沫,此陽結(jié),飲邪阻氣,議以辛熱通陽,反佐苦寒利膈,用瀉心法。

人參 附子 干姜

先煎一杯,入姜汁四分。

川連 黃芩 半夏 枳實(shí)

滾水煎,和入前藥服。

孫十四 食物隨入即吐,并不渴飲,當(dāng)年以苦辛得效,三載不發(fā),今心下常痛如辣,大便六七日始通,議通膈上,用生姜瀉心湯。

生姜汁四分調(diào) 川連六分炒 黃芩二錢泡十次 熟半夏三錢炒 枳實(shí)一錢 人參五分同煎

又 問或不吐食物,腹中腰膂似乎氣墜,自長夏起,心痛頭重,至今未減,思夏熱必兼濕,在里水谷之濕,與外來之熱,相洽結(jié)聚飲邪矣,當(dāng)緩攻之,議用控涎丹五分,間日一用。

某五二 診脈左弦右弱,食粥脘中有聲,氣沖涌吐,此肝木乘胃,生陽已薄,皆情懷不適所致,大半夏湯。

某 中焦火衰,食下不運(yùn),作酸嘔出。中陽虛

炒黃干姜一錢 川椒炒三分 半夏一錢炒 茯苓塊三錢 炒飴糖四錢

黃氏 靈樞經(jīng)云,中氣不足,溲便為變,是崩淋泄瀉,皆脾胃欲敗之現(xiàn)癥,今湯水下咽,少頃傾囊涌出,豈非胃陽無有,失司納物乎,奈何業(yè)醫(yī)者,中懷疑惑,但圖疲藥,待其自安,怕遭毀謗耳,此癥一投柔藥,濁升填塞,必致脹滿,仲景于陽明滿實(shí),致慎攻下者,恐以太陰之脹誤治耳,今舌微紅微渴,皆是津液不肯升揚(yáng),脾弱不主散精四布,世豈有面色如白紙,尚不以陽氣為首重也耶。

人參 熟于術(shù) 炙甘草 炮姜 茯神 南棗

張 嘔吐脹悶,虛中氣滯。

人參 茯苓 砂仁

某氏 脈微肢冷,嘔吐清水,食不下化,帶下,脊髀酸軟,陽氣素虛,產(chǎn)后奇脈不固,急扶其陽,用附子理中湯。

附子 人參 生白術(shù) 炮姜 炙草

又 暖胃陽以劫水濕,帶下自緩,照前方加胡蘆巴。

又 脈象稍和,已得理中之效,議用養(yǎng)營法。

養(yǎng)營去遠(yuǎn)志黃芪、五味,即作丸方。

蔡嫗 凡論病,先論體質(zhì)形色脈象,以病乃外加于身也,夫肌肉柔白屬氣虛,外似豐溢,里真大怯,蓋陽虛之體,為多濕多痰,肌疏汗淋,唇舌俱白,干嘔胸痞,煩渴引飲,由乎脾胃之陽傷觸,邪得僭踞于中,留蓄不解,正衰邪熾,試以脈之短澀無神主義之,陽衰邪伏顯然,況寒涼不能攻熱,清邪便是傷及胃陽之藥,今杳不納谷,大便漸稀,若不急和胃氣,無成法可遵,所謂肥人之病,慮虛其陽,參擬一方,仍候明眼采擇。胃陽虛邪伏不食

人參 半夏 生于術(shù) 枳實(shí) 茯苓 生姜

吳三六 壯年形偉,脈小濡,惡聞穢氣,食入嘔噦,緣陽氣微弱,濁陰類聚,口鼻受污濁異氣,先入募原,募原是胃絡(luò)分布,上逆而為嘔吐,此病理標(biāo)者,用芳香辟穢,扶正氣治本,以溫上通陽。陽虛吸受穢濁氣

藿香 草果 公丁香 茯苓 厚樸 砂仁殼 廣皮 蓽茇

又 人參 茯苓 生益智 胡蘆巴 煨木香 煨姜

孫 寒郁化熱,營衛(wèi)氣窒,遂發(fā)瘡痍,食入即吐,胃中熱灼,當(dāng)忌進(jìn)腥油,先用加味溫膽湯。嘔傷胃中邪熱劫津

鮮竹茹一錢半 半夏一錢半 金石斛三錢 茯苓一錢半 廣皮白一錢半 枳實(shí)一錢 姜汁一匙調(diào)

吳 兩番探吐,脘痛立止,氣固宣暢,胃津未能無損,風(fēng)木來乘,外冷里熱,診脈右大,并不搏指,當(dāng)少少進(jìn)谷以養(yǎng)胃,多噫多下泄氣,調(diào)和中焦為宜。

炒竹茹 半夏 川斛 橘紅 黑山梔 香豉

曹四三 少腹屬肝,肝厥必犯陽明胃腑,故作痛嘔,二年來病患已不知因何起病,醫(yī)徒見病圖治,想肝腎必自內(nèi)傷為病,久則奇經(jīng)諸脈交傷,經(jīng)謂沖脈動,而諸脈交動也,議溫通柔潤劑,從下焦虛損主治。肝腎虛沖脈氣上逆

淡蓯蓉干一錢半 茯苓三錢 當(dāng)歸二錢 杞子二錢 炒沙苑一錢半 肉桂心五分

后加鹿角霜。

何 寒熱嘔吐,胸中格拒,喜暖飲怕涼,平昔胃陽最虛,熱邪內(nèi)結(jié),體虛邪實(shí),最防痙厥。熱邪內(nèi)結(jié)

人參 黃芩 炒半夏 姜汁 川連 枳實(shí)

某 舌赤,濁嘔,不寐不饑,陽邪上擾,治以苦辛,進(jìn)瀉心法。

淡黃芩 川連 炒半夏 枳實(shí) 姜汁

某 郁熱阻飲痹嘔,有年最慮噎膈。

半夏 金斛 姜汁 茯苓 杏仁 廣皮白

毛氏 舊有胃痛脘痹嘔吐之病,秋前舉發(fā),已得小安,近痛嘔復(fù)來,身體熇熱,宿病未罷,而暑熱穢氣上竅侵入,三焦混淆,恐內(nèi)閉變現(xiàn)痙厥。暑穢內(nèi)結(jié)

川連 淡黃芩 半夏 姜汁 黑山梔 枳實(shí)汁

某 舌黃不渴飲,久嗽欲嘔吐,前用金匱麥門冬湯養(yǎng)胃小效,自述背寒口吐清痰,暑濕客邪未盡,虛體,當(dāng)輔正醒脾卻暑。

人參 茯苓 廣皮 半夏 姜汁

郭五八 知饑能納,忽有氣沖,涎沫上涌,脘中格拒,不堪容物,內(nèi)經(jīng)謂肝病吐涎沫,丹溪云,上升之氣,自肝而出,木火上凌,柔金受克,咳嗆日加,治以養(yǎng)金制木,使土宮無戕賊之害,滋水制火,令金臟得清化之權(quán),此皆老年積勞致傷,豈攻病可效。肝火刑金

蘇子 麥冬 枇杷葉 杏仁 北沙參 桑葉 丹皮 降香 竹瀝

曹四五 勞倦嗔怒,嘔吐身熱,得汗熱解,而氣急不寐不饑,仍是氣分未清,先以上焦主治,以肺主一身氣化也。

杏仁 郁金 山梔 香豉 橘紅 瓜蔞皮

徐評 所錄諸方,屬蓄飲者四五,屬反胃者二三,反胃自有主治之法,蓄飲亦有成方可用,乃全不分別,惟以治肝胃之藥參錯成方,又用人參及姜附者七八,皆與反胃蓄飲相反,則嘔吐一癥,此老全未夢見也,患諸病者,亦大不幸矣,洞庭有一金姓者,患嘔吐癥數(shù)年,其先人與此老甚相契,此老竭力治之年余,皆用此等方,而病者幾殆,因求治于余,余曰蓄飲也,世無知者,為制一方,其病立已,其人因受業(yè)于余,即此可征矣。本文來自:中醫(yī)五絕網(wǎng)http://www.x3hz.cn

文章錄入:中醫(yī)五絕網(wǎng) 責(zé)任編輯:中醫(yī)五絕網(wǎng)

- 網(wǎng)友評論:(只顯示最新10條。評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場無關(guān)!) 【發(fā)表評論】

- 綠色通道

- 政策法規(guī)

- 醫(yī)學(xué)考試

- 醫(yī)藥資訊

- 結(jié)石研究

- 課題研究

- 培訓(xùn)教學(xué)

- 科技成果

- 歷代名醫(yī)

- 耳穴知識

- 中醫(yī)典故

- 中醫(yī)詞典

- 中醫(yī)診斷

- 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)

- 中醫(yī)腧穴

- 中醫(yī)名方

- 中醫(yī)臨床

- 中醫(yī)保健

- 中醫(yī)養(yǎng)生

- 孕育保健

- 男性保健

- 女性保健

- 老年保健

- 嬰兒保健

- 新婚保健

- 藥膳食療

- 祖?zhèn)髅胤?/a>

- 民間偏方

- 中藥詳解

- 護(hù)理技術(shù)

- 草藥圖譜

- 人體圖譜

- 不孕不育

- 燒傷燙傷

- 祛病靈符

- 療疾手印

- 性學(xué)文獻(xiàn)

- 學(xué)術(shù)爭鳴

- 中醫(yī)教育

- 中醫(yī)特色

- 中醫(yī)歷史

- 精彩推薦

- 最新推薦

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定心丸 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定眩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:疔癰方 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定痔散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定志圓 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定中湯 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:錠子眼藥 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:地芩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三大腹子散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三竹瀝湯 09-28