第五章 時令疾病 第五節 痄腮

痄腮是因感受風溫邪毒,壅阻少陽經脈引起的時行疾病。以發熱、耳下腮部漫腫疼痛為臨床主要特征。中醫稱為痄腮,民間亦有稱為“鸕鶿瘟”、“蛤蟆瘟”。西醫學稱為流行性腮腺炎。

本病一年四季都可發生,冬春易于流行。學齡兒童發病率高,能在兒童群體中流行。一般預后良好。少數兒童由于病情嚴重,可出現昏迷、驚厥變證,年長兒如發生本病,可見少腹疼痛、睪丸腫痛等癥。

痄腮的病名首見于金代,《瘡瘍經驗全書·痄腮》記述:“此毒受在牙根耳聹”,通過肝腎氣血不流,壅滯頰腮,此是風毒腫。”指出了本病的病因和病機特點。明代《外科正宗·痄腮》進一步闡明:“痄腮乃風熱濕痰所生,有冬溫后天時不正,感發傳染者,多兩腮腫痛,初發寒熱。”并提出內服柴胡葛根湯,外敷如意金黃散的治療方法。

[病因病機]

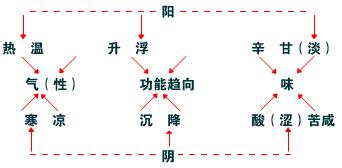

痄腮病因為感受風溫邪毒,主要病機為邪毒壅阻少陽經脈,與氣血相搏,凝滯耳下腮部。風溫邪毒從口鼻肌表而入,侵犯足少陽膽經。膽經起于眼外眥,經耳前耳后下行于身之兩側,終止于兩足第四趾端。少陽受邪,毒熱循經上攻腮頰,與氣血相搏,氣滯血郁,運行不暢,凝滯腮頰,故局部漫腫、疼痛。熱甚化火,出現高熱不退,煩躁頭痛,經脈失和,機關不利,故張口咀嚼困難。

足少陽膽經與足厥陰肝經互為表里,熱毒熾盛,正氣不支,邪陷厥陰,擾動肝風,蒙蔽心包,可出現高熱不退、抽風、昏迷等癥。

足厥陰肝經循少腹絡陰器,邪毒內傳,引睪竄腹,則可伴有睪丸腫脹、疼痛或少腹疼痛。肝氣乘脾,還可出現上腹疼痛、惡心嘔吐等癥。

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦