第二章 中醫養生學發展簡史 第二節 先秦時期

一般認為,在公元前221年秦始皇統一中國以前的歷史時期,統稱為先秦時期。為與上古時期區別,以夏朝的建立作為其上限。

在公元前二十一世紀,建立了第一個奴隸制王朝——夏。經過殷、商到周,奴隸制得到較大發展。隨著生產力的發展,科學文化事業也相應發展,其突出的標志是知識分子數量空前增加,出現了“諸子蜂起,百家爭鳴”。在先秦的學術爭鳴中,人們關于世界本源、生命學說及人生現象等方面,有了較為客觀的認識。由于金屬工具的運用及生產技術的提高,人們對生活的需求也在提高。在養生保健方面,則提出了主動改善個人、環境衛生,合理調配飲食等措施,并有相應制度,以加強防病保健。

一、先秦養生思想

先秦諸子也正是在探討自然規律及生命奧秘的過程中,提出有關養生思想觀點的。諸子論述甚眾,難以求全,現僅就易經、道家、儒家、雜家等有代表性的學術思想,作簡要介紹。

(一)周易

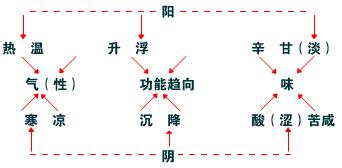

《周易》是我們祖先生活及生產斗爭實踐的產物,是對自然界發生、發展、變化規律的總結。它蘊藏著深遂的思想,以陰、陽來闡述宇宙間事物的變化規律,即所謂:“一陰一陽之謂道”。宇宙萬物時刻在運動著、變化著,天體的運轉,地殼的變遷,四時寒暑,晝夜晨昏的更替,無一例外,人亦如此,《周易》將這種變化稱之為“變易”。然而,這種變化無論在宇宙,還是人體生命活動,都有一定的規律。這種規律是客觀存在,不以任何人的主觀意識而改變。因而,《周易》將這種規律稱之為“不易”。了解了變易與不易的基本規律,就可以知道事物發展變化過程中漸變及突變的動向,因而可以遵循、掌握它。《周易》稱此為“簡易”。故《易·系濟上》云:“易與天地準,故能彌綸天地之道,仰以現于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。原始反終,故知死生之說”。《周易》著眼于宇宙天地,立足于人類自身,以求得在認識宇宙運動變化規律中,探討生命的奧秘,從而懂得生與死的緣由和規律。

《周易》上通天文,下通地理,中通萬物之情,窮天人之際,探討宇宙、人生必變、所變、不變的機理,進而闡明人生知變、應變、適變的大法則。這種學術巴想,也直接影響著祖國醫學理論。諸如:陰陽學說,天人相應學說等等,即源于易理。養生學中,順應自然、調和陰陽,未病先防等原則,亦源于易理。故自古以來,即有醫易則通之說。《周易》立論的目的在于掌握自然變化規律,著眼于自身的安危,強調審時度勢,順應自然,力求主觀與客觀的協調統一,以防患于未然。恰如《易·系辭下》所說:“君子安而不忘危,存而不忘亡;治而不忘亂,是以身安而國家可保也”,“懼以終始,其要無咎,此之循易之道也”。這種居安思危,未變先防的思想,正是中醫養生思想的理論淵源。

(二)道家養生思想

春秋戰國時期的道家學說,是以老、莊為代表的。他們的學術思想在中醫養生學的形成產生過一定的影響。

道家所主張的“道”,是指天地萬物的本質及其自然循環的規律。自作界萬物處于經常的運動變化之中,道即是其基本法則。《道德經》中說:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,就是關于“道”的具體闡述。所以,人的生命活動符合自然規律,即“是謂深根,固抵,長生久視之諾,才能夠使人長壽。這是道家養生思想的根本觀點。

道家思想中,“清靜無為”、“返樸歸真”、“順應自然”、“貴柔”及動形達郁的主張,對中醫養生保健有很大影響和促進。較簡述其大要。

1、清靜無為 清靜,在這里主要指的是心神寧靜;無為指的是不輕舉妄動。具體地說,就是《道德經》所謂的“少私寡欲”,因為“禍莫大于不知足,咎莫大于欲得”,故宜“致虛極,守篤靜,萬物并作,吾以觀其復。夫物蕓蕓,各復其根,歸根曰靜”。人之神靜,有如濁水,靜之徐清。《莊子·天道》云;“水靜猶明,而況精神”、動則無為,……無為則俞俞,俞俞者憂患不能處,年壽長矣”。這種清靜無為以養科長壽的思想,一直為歷代養生家所重視,浸透到養生學中養精神、調情志、氣功導引、健身功法等各方面。

2、貴柔 歸真返樸 老子在實際生活中觀察到,新生的東西是柔弱的,但卻富有生命力;事物強大了,就會引起衰老。“柔弱者,生之徒”(《道德經》)。如果經常處在柔弱的地位,就可以避免過早地衰老。所以,老子主張無欲、無知、無為,回復到人生最初的單純狀態,即所謂“歸真返樸”。

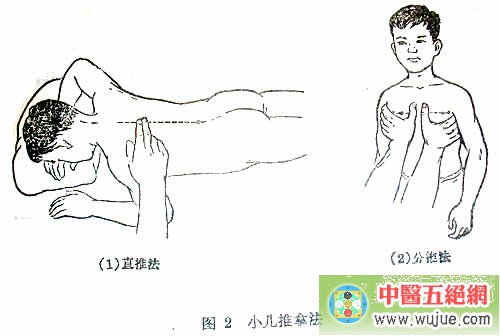

3、形神兼養 在于養生倡導去物欲致虛靜以養神,但也不否認有一定的養形作用。《莊子·在宥》中說;“必靜必清,無勞女形,無搖女精,乃可以長生”。《莊子·刻意》說:“吐故納新,熊經鳥申,為壽而已。此道引之士、養形之人,彭祖壽考者所好也”。從而可見,我國古代的導引術是道家所倡導的,從其產生開始就是用于健身、治病、防病的。

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦