第二章 中醫(yī)養(yǎng)生學發(fā)展簡史 第三節(jié) 漢唐時期第 2 頁

二、道家學說與道教養(yǎng)生術(shù)

西漢初期,統(tǒng)治階級很重視清靜無為的黃老哲學,即指托名黃帝,淵源于老子的新道家學派,這時的道家思想,已經(jīng)將陰陽、儒、墨、法等各家思想批判地吸收進來。如司馬遷在《史記·太史公自序》中“論六一要旨”云:“凡人所生者,神也,所托者形也。神大用則竭,形大勞則敝,形神離則死。……神者生之本也,形者生之具也”,“形神騷動,欲與天地長久,非所聞也”。可以看出,這是承襲了先秦道家貴生、養(yǎng)神的思想。同時,也是對漢武帝追求長生不死、得道成仙思想的有力批判。

漢武帝既崇尚儒術(shù),又祟信神仙,然當時黃老之學聲望甚高。于是,方士們逐漸將黃老之學與神仙術(shù)結(jié)合,形成為具有宗教色彩的黃老道。宣稱他們的那套“養(yǎng)神保真”之法,可以長生不死,得道成仙。然而人不能永遠活下去,死亡是不可避免的。因此,養(yǎng)生學應摒棄其荒謬的成仙思想,而取其養(yǎng)生之術(shù)。事實上歷代道家養(yǎng)生名家?guī)缀醵际且云漯B(yǎng)生術(shù)而傳世的。

道教所行養(yǎng)生之術(shù)很多,如外丹、內(nèi)丹、服氣、胎息、吐納、服餌、辟谷、存思、導引、行蹻、動功等等,這是將古代所流行的養(yǎng)生之術(shù),皆吸取進來,加以發(fā)揮。

由于道教注重養(yǎng)生,崇信神仙,故而將諸子之說,兵、農(nóng)諸家之書及占星、陰陽、五行醫(yī)經(jīng)醫(yī)方等數(shù)術(shù)方技諸家之書廣為收集而為道教經(jīng)籍。因而,道教經(jīng)書之中,內(nèi)容廣泛而豐富,有關(guān)養(yǎng)生的書籍多收其內(nèi)。

東晉醫(yī)家葛洪,精研道教理論,在養(yǎng)生方面做出很大貢獻。他從預防為主的思想出發(fā),首先提出“養(yǎng)生以不傷為本”,認為良好的生活習慣有利于長壽。

葛洪對于導引、吐納等養(yǎng)生術(shù)也十分重視。在他所著的《抱樸子釋滯》中指出:“行氣可以治百病,……或可以延年命,其大要者,胎息而已”。首次提出了“胎息”功法,并詳述其要領(lǐng)。

葛洪對煉丹之術(shù)也進行了研究,他在《仙藥》中論及的植物的如靈芝、茯苓、地黃、麥冬、巨勝子、楮實子、黃精、槐實、菊花等,經(jīng)現(xiàn)代研究分析證實,確有抗衰防老、益壽延年的作用。當然,他的金丹長生之論在養(yǎng)生方面并不足取,但在化學上卻是一大貢獻。

南朝的著名養(yǎng)生家陶弘景,精于醫(yī)學,通曉佛、道,“十歲得葛洪神仙傳,晝夜精研,便有養(yǎng)生之志”(《梁書·處士傳》)。他輯錄了“上自農(nóng)黃以來,下及魏晉之際”的許多養(yǎng)生文獻,而成《養(yǎng)性延命原》一書,為現(xiàn)存最早的一部養(yǎng)生學專著。全書共二卷分為:教誡、食誡、雜誡、服氣療病、導引按摩、御女損益等六篇。

書中論述的養(yǎng)生法則和方術(shù)甚多,概括起來,大致有:顧四時、調(diào)情志、節(jié)飲食、宜小勞、慎房事、行氣吐納等幾個方面。

《養(yǎng)性延命錄》收集了先秦及兩漢時期的養(yǎng)生文獻,也反映了陶弘景的養(yǎng)生學思想,這本養(yǎng)生專集對于推動養(yǎng)生學發(fā)展,有著重要的研究價值。

三、佛家養(yǎng)生思想的傳入

佛教傳入中國的具體時間很難考定,但一般都以漢明帝永平七年(公元64年),印度僧人迦葉摩騰和竺法蘭入中國,明帶始建白馬寺為據(jù)。

隨著佛教的傳入,大量經(jīng)論被翻譯過來,當時傳譯的僧侶學者大都利用老、莊之學的概念來譯解佛經(jīng),由文字“格義”到思想會通,經(jīng)過長時間的消化和吸收,佛學理論在我國得到了很大發(fā)展。公元六世紀末至九世紀中葉的隋唐時期,是中國佛教的極盛時期。

佛學的傳入,對我國醫(yī)藥學的發(fā)展也有一定促進作用,僅據(jù)隋唐史書記載,傳來的醫(yī)書和方藥書就有十余種。佛學本身所追求的最終目標是“徹悟成佛”,然而沒有健康的身體就不能進行修煉,所以佛學中也含有與佛教教義結(jié)合在一起的有關(guān)養(yǎng)生健身的思想、觀點和方法,漢唐時期的養(yǎng)生家們既取其養(yǎng)生作用之長,納入中醫(yī)養(yǎng)生思想之中。例如:

參禪 禪是禪那(dhyana)的簡稱,漢譯為靜慮,是靜中思慮的意思,一般叫做禪定。此法是將心專注在一法境上,一心參究,故稱參禪。在修習禪定的過程中,有調(diào)身、調(diào)氣、息心靜坐的方法,靜坐氣功,只是修禪的形式或基礎(chǔ),并非修禪目的,但初學靜坐的人必須懂得這些調(diào)身調(diào)氣的方法,使身心保持健康狀態(tài),以保證修禪的順利進行。這種方法是有強健身體,卻病延年作用的。養(yǎng)生家則將此融入吐納導引健身功之內(nèi),成為以靜坐為特點的健身功法。

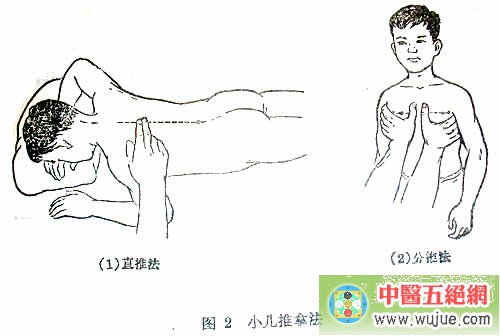

又如達摩《易筋經(jīng)》原為佛門養(yǎng)生健身功法。達摩又稱菩提達摩,是中國佛教禪宗的創(chuàng)始者,相傳《易筋經(jīng)》是他譯寫的,故稱《達摩易筋經(jīng)》后傳于世。成為中醫(yī)養(yǎng)生學中的健身術(shù)之一。唐代《千金要方》中記載的天竺國按摩法,也是由當時印度傳入的佛教徒常作的一種體操式的按摩法。

佛學認為人體也是由自然界構(gòu)成物質(zhì)的四大元素——地、水、火、風和合而成。地為骨肉,水為血液,火為人之體溫、熱量,風為呼吸。一般說來,“四大調(diào)和”,人方可使田,一大不和,生一百一病,四大不調(diào),生四百四病。所以,佛家也強調(diào)身體的和諧統(tǒng)一,這一思想與中醫(yī)理論近似。孫思邈將其收入《千金要方》之中。

佛學講求調(diào)理人與自然、社會的“互存關(guān)系”,因而十分重視環(huán)境調(diào)養(yǎng),植樹造林,行醫(yī)施藥等公益事業(yè)。特別是植樹造林,猶為突出。而寺院地址的選擇,也是十分講究的,多為環(huán)山傍水,山清水秀之處,環(huán)境清幽,景色宜人,既是佛教修行之處,又是養(yǎng)性怡人之環(huán)境,以寧靜、空氣清新、環(huán)境幽美為特點,為養(yǎng)生調(diào)攝增添了不少內(nèi)容。

佛家有很多戒律,如五戒、十戒、普薩戒等。這些戒律多是對佛教信徒修行時的紀律約束,具體地說是對酒、色、食、財?shù)戎T方面欲念的節(jié)制和約束,以使人專心修禪,提高道德品質(zhì)的修養(yǎng)。這種思想被吸收而融入養(yǎng)生學中,充實了養(yǎng)生學中“養(yǎng)神”、“固精、“節(jié)欲”等方面內(nèi)容。

佛家的經(jīng)典著作十分浩瀚,一部大藏經(jīng)即有1076部5048卷之多,后世又續(xù)有增加。其中,有關(guān)養(yǎng)生的論述十分豐富。此外,隋代智(豈頁)法師著的《六妙門》(即《小止觀》)、《摩訶止觀》(即《大止觀》),以及闡述心理修養(yǎng)的《百法明門論》、《妙云集》等等,均是論述養(yǎng)生的佛教典籍。不僅對佛學發(fā)展產(chǎn)生很大影響,而且對于養(yǎng)生學的發(fā)展也產(chǎn)生了很大影響。值得進一步發(fā)掘、整理,以使其為社會、為人類做出更大貢獻。

- 網(wǎng)友評論:(只顯示最新10條。評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點,與本站立場無關(guān)!) 【發(fā)表評論】

- 綠色通道

- 政策法規(guī)

- 醫(yī)學考試

- 醫(yī)藥資訊

- 結(jié)石研究

- 課題研究

- 培訓教學

- 科技成果

- 歷代名醫(yī)

- 耳穴知識

- 中醫(yī)典故

- 中醫(yī)詞典

- 中醫(yī)診斷

- 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)

- 中醫(yī)腧穴

- 中醫(yī)名方

- 中醫(yī)臨床

- 中醫(yī)保健

- 中醫(yī)養(yǎng)生

- 孕育保健

- 男性保健

- 女性保健

- 老年保健

- 嬰兒保健

- 新婚保健

- 藥膳食療

- 祖?zhèn)髅胤?/a>

- 民間偏方

- 中藥詳解

- 護理技術(shù)

- 草藥圖譜

- 人體圖譜

- 不孕不育

- 燒傷燙傷

- 祛病靈符

- 療疾手印

- 性學文獻

- 學術(shù)爭鳴

- 中醫(yī)教育

- 中醫(yī)特色

- 中醫(yī)歷史

- 精彩推薦

- 最新推薦

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定心丸 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定眩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:疔癰方 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定痔散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定志圓 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定中湯 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:錠子眼藥 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:地芩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三大腹子散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三竹瀝湯 09-28