第十章 關節脫位各論 第三節 骶髂關節半脫位第 3 頁

【治療】

整復骶髂關節半脫位,是通過手法的作用,迫使髂骨向與原來引起脫位病例的相反方向旋轉移動,達到“離而復合”之目的。手法操作分四個步驟,各個驟聯合應用,可使任何方向的脫位整復。

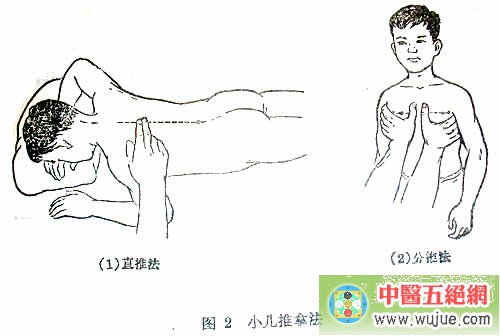

(1)按壓摩揉腰骶法 病人仰臥位。術者立于傷側,先用拇指按壓腰陽關、大腸俞、環跳穴等,各半分鐘左右,或揉壓對側扭傷穴與同側第2掌骨橈側敏感點3到5分鐘。繼之,用雙手大、小魚際部摩揉腰骶部及傷側骶髂關節數分鐘,以減輕筋肉緊張,緩解疼痛。

(2)按髂握踝推拉法 病人健側臥位,助手握健肢髁部撥直固定。術者立于病人后方,一手掌根抵緊傷側髂后上棘部,另手握拿傷肢踝部,將膝關節屈曲九十度;此時,握踝之手向后猛力牽拉,同時另手向前推頂髂后上棘,使髖關節向后過伸,拉緊大腿前側的股四頭肌和髂股韌帶,迫使髂股向前旋轉移位。亦可在病人俯臥位,施術“按髂托股后伸法”。

(3)過屈膝髖關節法 病人仰臥位,助手按壓固定健側下肢。術者立于傷側,一手握傷肢踝部,另手按其膝部,兩手協同動作將髖膝關節過度屈曲,利用髖關節后部筋肉組織和大腿后側國繩肌的牽拉力,迫使髂骨向后旋轉移動。

(4)撥伸牽抖傷肢法 以右側為例,病人仰臥位,用一助手固定病人兩腋部(與術者作對抗撥伸)。術者立于傷側,用右腋部夾住傷肢小腿下段,右肘屈曲用前臂背側托住傷肢小腿后部,左手放于膝關節前方,右手搭于左前臂中三分之一處。此時,術者用力夾持小腿向下撥伸傷肢1到2分鐘,而后牽拉抖動放松下肢,半脫位即可整復。

骶髂關節輕度移位者,可施術“屈膝屈髖回旋法”。后脫位,在屈膝屈髖姿勢下外展、外旋髖關節;前脫位,在屈髖屈膝姿勢下內收、內旋髖關節。

【注意事項】

1.半脫位整復后,應注意處理臀部筋肉組織的損傷。

2.施術手法后,囑病人臥床休息2到3周,臥床時應在國窩部放置一厚棉墊,將傷肢髖膝關節保持輕度屈曲位,1周后逐漸開始功能鍛煉并配合局部熱醋浴,每日1次至愈。

3.注意局部保暖,勿受涼。

4.功能鍛煉方法(功能鍛煉,對反復發作的病例尤其重要)

(1)仰臥起坐法病人取仰臥位,兩手前平舉,逐漸坐起,然后再徐徐仰臥放松,反復十數次。主要練習腹直肌、股四頭肌及髂腰肌的力量。

(2)屈膝抬臀法 病人取仰臥位,兩膝屈曲足掌貼緊床面,然后將臀部逐漸抬起至最大限度,再放回原位,反復十數次。主要練習骶棘肌、國繩肌和臀大肌的力量,并可防止半脫位的復發。

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦