第五節 顫震第 2 頁

【診斷】

1.具有頭部及肢體搖動、顫抖的特定臨床特征。輕者頭搖肢顫,重者頭部震搖大動,肢體震顫不已,不能持物,食則令人代哺;繼則肢體不靈,行動遲緩,表情淡漠,呆滯,口角流涎等癥。

2.多發于中老年人;男性多于女性。

3.起病隱襲,漸進發展加重,不能自行緩解。

4.測血壓、查眼底,必要時做顱腦Cr、Mm等檢查,具有西醫學某些錐體外系疾病,如震顫麻痹等診斷依據者,有助于本病的診斷。

【鑒別診斷】

顫震應與瘛疚相鑒別:

瘛瘋多見于急性熱病或某些慢性疾病急性發作,其癥見手足屈伸牽引,常伴發熱、神昏、兩目竄視,頭、手顫動;顫震為一慢性疾患,以頭部、肢體不自主地搖動、顫抖為主要臨床表現,一般無發熱、神昏及其他特殊神志改變癥狀,手足顫抖而無抽搐牽引。再結合病史的分析,輔以實驗室及顱腦CT、Mm等檢查,兩者不難鑒別。

【辨證論治】

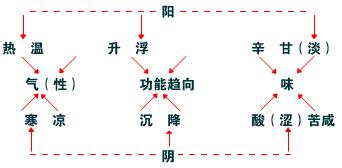

辨證要點

1.辨標本以病象而言,頭搖肢顫為標,腦髓與肝脾腎臟氣受損為本;從病因病機而言,精氣血虧虛為病之本,內風、痰熱、瘀血為標。

2.察虛實本病為本虛標實之病,即機體臟氣虛損的見癥屬正虛,痰熱動風的見癥屬邪實。

治療原則

扶正補虛、標本兼顧是本病的治療原則。根據標本虛實,以填精補髓,益腎調肝,健脾益氣養血以扶正治本,清化痰熱,熄風止痙,活血化瘀以祛邪治標為其治療法。

分證論治

·風陽內動

癥狀:眩暈頭脹,面紅,口干舌燥,易怒,腰膝酸軟,睡有鼾聲,漸見頭搖肢顫,不能自主,舌紅,苔薄黃。

治法:滋陰潛陽。

方藥:滋生青陽湯。

方中生地、白芍、石斛、麥冬養陰以潛陽;石決明、磁石鎮逆以潛陽;桑葉、甘菊、薄荷、柴胡清肝以解郁熱;天麻平肝熄風,滋燥緩急。諸藥配伍,則滋陰與潛陽,相得益彰,尤適于陽亢較甚者。本證亦可選用滋榮養液膏,藥用女貞子、陳皮、干桑葉、熟地、白芍、黑芝麻、旱蓮草、枸杞子、當歸身、鮮菊花、黑櫓豆、南竹葉、玉竹、白茯苓、沙蒺藜、炙甘草治之。本方長于養陰,尤適于虛風內動者。

·髓海不足

癥狀:頭暈目眩,耳鳴,記憶力差或善忘,頭搖肢顫,溲便不利,寤寐顛倒,重則神呆,啼笑反常,言語失序,舌質淡紅體胖大,苔薄白,脈多沉弦無力或弦細而緊。

治法:填精益髓。

方藥:龜鹿二仙丹。

方中以鹿角通督脈,龜板通任脈,一善溫養陽氣,一善滋養陰精,均為血肉有情之晶,善補人之真氣;人參大補中氣,則氣之源頭得助,氣化改善,氣血調暢;構杞子滋補肝腎。四味相合,填精益髓,達到補養精、氣、神三寶之功。方中尚可加熟地、鱉甲、丹參、赤芍以滋陰活血。有熱象者,加知母、黃柏清相火。畏寒肢冷者,加淫羊藿、肉蓯蓉溫養腎陽。

本證亦可用益腦強神丸:鹿角膠50G,麝香4g、海馬50g、龜板膠50g、燕菜50g、西紅花50g、玳瑁100g、枸杞子100g、石菖蒲50G,山茱肉75G,桃仁25g、何首烏100g、熟地75G,黃精100g、稀薟草100g、生槐米100G,五味子50g,共為細面,制大蜜丸,每服1丸,日3次,淡鹽水送服。本方具益氣養血,滋陰潛陽,活血化瘀,通絡開竅之功。

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦