中醫基礎理論 第三節 治則第 9 頁

(2)血病治則:血為水谷之精華,出于中焦,生于脾,宣于肺,統于心,藏于肝,化精于腎,功司濡養、滋潤,調和五臟,灑陳六腑,維持著生命活動的正常進行,臨床上,血之為病,證有血虛、血瘀、出血、血寒、血熱之分。其治療則有補、行、止、涼之異。

①血虛則補:血虛是指血液不足或血的濡養功能減退的一種病理變化。心主血,肝藏血,脾生血統血,腎精可化而為血,所以血虛多與心肝脾腎有密切關系。氣為陽,血為陰,氣能生血,血能載氣,根據陽生陰長的理論,血虛之重證,于補血方內常配人補氣藥物,可收補氣生血之效。血虛與陰虛常常互為因果,故對血虛而兼有陰虛者常配伍補陰之品,以加強其作用。

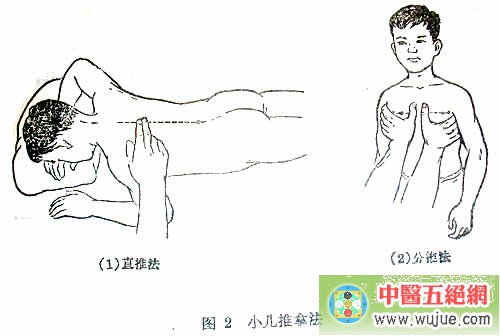

補血藥多滋膩,可妨礙消化,故對濕滯中焦、脘腹脹滿、食少便溏者慎用。如必須應用,則應:與健脾和胃藥同用,以免助濕礙脾,影響脾胃之健運。

②血脫則固:下血不止,崩中漏下,諸大出血,皆屬血脫,用澀以固脫。凡脫則散而不收,故用酸澀溫平品,以斂其耗傷。凡治血脫者,于止澀藥中加入氣藥。如,大失血又當用固脫益氣之法。氣能行血,血能載氣,所以血脫必然導致氣脫,即氣隨血脫,并非單純的血脫,甚則陰竭陽脫,出現亡陽亡陰之危候。

③血瘀則行:血瘀是指血液運行遲緩和不流暢的病理狀態。“血實者宜決之”(《素問·陰陽應象大論》):瘀者行之,總以祛瘀為要。祛瘀又稱消瘀:在具體運用活血化瘀法時,應注意以下原則:

辨證精確:運用活血化瘀法,除正確地掌握瘀血的診斷指征外,還必須分清其病位之表里臟腑經絡、病性之寒熱、病勢之或虛或實,方能收到預期效果。如活血化瘀雖是治瘀血證的總則,但瘀血有輕重緩急之分。故活血化瘀又有“和血行瘀”、“活血化瘀”、“破血逐瘀”之別。一般來說,應根據瘀血程度的輕重,分別按和血行瘀、活血化瘀、破血逐瘀三法之序,先輕后重。切勿不分輕重,動輒破瘀攻逐,雖能取快于一時,但瘀去而正傷。

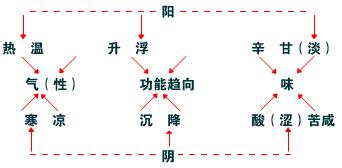

掌握藥性:活血化瘀療法的作用是通過具有活血化瘀功效的藥物和方劑來體現的。因.此,必須掌握藥物的特性。其一,寒者熱之,熱者寒之,是中醫治病的基本原則,血瘀之因有寒熱之分。“血受寒則凝結成塊”、“血受熱則煎熬成塊”(《醫林改錯》)。因此,要根據藥物之寒熱溫涼分別選用。其二,活血化瘀藥物除具有通行血脈、調暢血氣、祛除瘀滯的共同功效外,每味藥還可兼有行氣、養血、涼血、止血、消癥、通絡、利水、療傷、?肖癰等不同作用:其三,某些活血化瘀藥物,對疾病或病變部位具有敏感性。如消癥除痞之三棱,莪術、阿魏,治療腫塊之黃藥子、劉寄奴,瘀血在上部用川芎,下部用牛膝,瘀血人心用郁金,在肝用澤蘭等等。掌握這些藥性,選藥組方可恰到好處。

熟悉配伍:血瘀往往是由多種原因而引起的,所以活血化瘀必須根據辨證的結果,視具體情況配合其他療法,才能充分發揮它的功效。臨床常用的配伍有:理氣行氣、補氣益氣,補血養血、止血消癥、涼血溫經、清熱解毒等。

上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一頁 >>

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦