第十四章 前陰病 第二節 陰癢

婦女外陰及陰道瘙癢,甚則癢痛難忍,坐臥不寧,或伴帶下增多者,稱為“陰癢”,亦稱“陰門瘙癢”、“陰空格”。

本病相當于西醫學外陰瘙癢癥、外陰炎、陰道炎及外陰營養不良。

[病因病機]

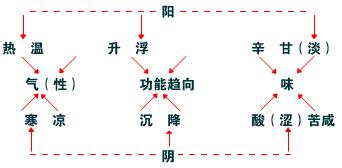

主要機理有虛、實兩個方面。因肝腎陰虛,精血虧損,外陰失養而致陰癢,屬虛證;因肝經濕熱下注,帶下浸漬陰部,或濕熱生蟲,蟲蝕陰中以致陰癢,為實證。常見分型有肝腎

陰虛、肝經濕熱、濕蟲滋生三型。

一、肝腎陰虛

素體陰虛,大病久病,或產多乳眾,耗傷精血,以致肝腎陰虛。肝脈過陰器,腎司二陰,肝腎陰虛,精血不足,陰戶失養,且血燥生風,風動則癢。

二、肝經濕熱

郁怒傷肝,肝郁化熱,肝氣犯脾,脾虛濕盛,以致濕熱互結,損傷任帶,帶下量多,浸漬陰部,而發癢痛。

三、濕蟲滋生

素體脾虛濕盛,積久化熱,流注下焦,損傷任帶,濕熱蘊積生蟲,或外陰不潔,或久居陰濕之地,濕蟲滋生,蟲蝕陰中,都可導致陰癢。

[辨證論治]

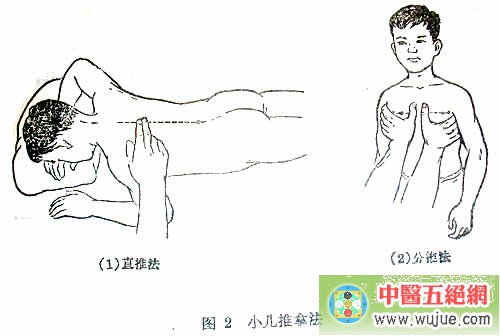

應根據陰部瘙癢的情況,帶下的量、色、質、氣味以及全身癥狀進行辨證。陰部干澀、灼熱,或皮膚變白、增厚或萎縮,甚則皸裂,夜間癢甚者為肝腎陰虛;陰癢伴帶下量多,色黃如膿,稠粘臭穢,多為肝經濕熱;陰部瘙癢,如蟲行狀,甚則奇癢難忍,灼熱疼痛,伴有帶下量多,色黃如泡沫狀,或如豆渣狀,臭穢,多為濕蟲滋生。治療著重調理肝、腎、脾的功能,同時要注意“治外必本諸內”的原則,采用內服與外治、整體與局部相結合進行施治。

一、肝腎陰虛型

主要證候:陰部干澀,奇癢難忍,或陰部皮膚變白,增厚或萎縮,皸裂破潰,五心煩熱,頭暈目眩,時有烘熱汗出,腰酸腿軟,舌紅,苔少,脈弦細而數。

證候分析:肝腎陰虛,精血兩虧,血燥生風,風動則癢;陰戶為肝腎之分野,故陰戶干澀,奇癢難忍;風盛則腫,故陰膚增厚;陰部肌膚失養,則皮膚變白、萎縮、皸裂、破潰;陰虛內熱,故五心煩熱;肝陽偏亢則烘熱汗出;腎虛則腰酸腿軟。舌紅,苔少,脈弦細而數,為肝腎陰虛之征。

治療法則:調補肝腎,滋陰降火。

方藥舉例:知柏地黃丸加制首烏、白鮮皮。

二、肝經濕熱型

主要證候:陰部瘙癢灼痛,帶下量多,色黃如膿,稠粘臭穢,頭暈目眩,口苦咽干,心煩不寧,便秘溲赤,舌紅,苔黃膩,脈弦滑而數。

證候分析:肝經濕熱下注,損傷任帶,故使帶下量多,色黃如膿,稠粘臭穢;濕熱浸漬,則陰部瘙癢,甚則灼痛;濕熱熏蒸,則頭暈目眩,口苦咽干;熱擾心神,則心煩不寧;濕熱傷津,則便秘溲赤。舌紅,苔黃膩,脈弦滑而數,為肝經濕熱之征。

治療法則:瀉肝清熱,除濕止癢。

方藥舉例:龍膽瀉肝湯。

三、濕蟲滋生型

主要證候:陰部瘙癢,如蟲行狀,甚則奇癢難忍,灼熱疼痛,帶下量多,色黃呈泡沫狀,或色白如豆渣狀,臭穢,心煩少寐,胸悶呃逆,口苦咽干,小便黃赤,舌紅,苔黃膩,脈滑數。

證候分析:濕熱與病蟲互相滋生,其蟲作祟,則陰部瘙癢,如蟲行狀,甚則奇癢難忍,灼熱疼痛;濕熱下注,穢液下流,則帶下量多,色黃呈泡沫狀,或色白如豆渣狀,臭穢;濕熱與瘙癢共擾心神,則心煩少寐;濕熱內蘊,則胸悶呃逆;濕熱熏蒸,則口苦咽干;濕熱傷津,則小便短赤。舌紅,苔黃膩,脈滑數,為濕熱病蟲互相滋生之征。

治療法則:清熱利濕,解毒殺蟲。

方藥舉例:萆蘚滲濕湯加白頭翁、苦參、防風。

- 相關文章

-

沒有相關文章

- 網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!) 【發表評論】

- 綠色通道

- 精彩推薦