景岳全書-卷之三十六天集雜證謨第 2 頁

根結(jié)篇曰: 一日一夜五十營(yíng), 以營(yíng)五臟之精。 所謂五十營(yíng)者, 五臟皆受氣。 持其脈口, 數(shù)其至也, 五十動(dòng)而不一代者, 五臟皆受氣; 四十動(dòng)一代者, 一臟無氣; 三十動(dòng)一代者, 二臟無氣; 二十動(dòng)一代者, 三臟無氣; 十動(dòng)一代者, 四臟無氣; 不滿十動(dòng)一代者, 五臟無氣, 予之短期。 所謂五十動(dòng)而不一代者, 以為常也, 以知五臟之期; 予之短期者, 乍數(shù)乍疏也。

玉機(jī)真藏論曰: 春脈如弦。 春脈者肝也, 東方木也, 萬物之所以始生也, 故其氣來軟弱輕虛而滑, 端直以長(zhǎng), 故曰弦, 反此者病。 其氣來實(shí)而強(qiáng), 此謂太過, 病在外; 其氣來不實(shí)而微, 此謂不及, 病在中。 夏脈如鉤。 詳脈神章。

脈要精微論曰: 夫脈者, 血之府也, 長(zhǎng)則氣治, 短則氣病, 數(shù)則煩心, 大則病進(jìn), 上盛則氣高, 下盛則氣脹, 代則氣衰, 細(xì)則氣少。 詳脈神章。

平人氣象論曰: 人一呼脈一動(dòng), 一吸脈一動(dòng), 曰少氣。 平人之常氣稟於胃, 人無胃氣曰逆, 逆者死。 脈無胃氣亦死。 詳脾胃門。

形氣七

陰陽清濁篇帝曰: 願(yuàn)聞人氣之清濁。 岐伯曰: 受穀者濁, 受氣者清。 清者注陰, 濁者注陽。 濁而清者, 上出於咽; 清而濁者, 則下行。 清濁相干, 命曰亂氣。 帝曰: 夫陰清而陽濁, 濁者有清, 清者有濁, 別之奈何? 岐伯曰: 氣之大別, 清者上注於肺, 濁者下走於胃。 胃之清氣, 上出於口; 肺之濁氣, 下注於經(jīng), 內(nèi)積於海。 清者其氣滑, 濁者其氣澀, 此氣之常也。

決氣篇帝曰: 余聞人有精, 氣, 津, 液, 血, 脈, 余意為一氣耳, 今乃辨為六名, 余不知其所以然。 岐伯曰: 兩神相搏, 合而成形, 常先身生, 是謂精。 何謂氣? 曰: 上焦開發(fā), 宣五穀味, 薰膚, 充身, 澤毛, 若霧露之溉, 是謂氣。 何謂津? 曰: 腠理發(fā)泄, 汗出溱溱, 是謂津。 何謂液? 曰: 穀入氣滿, 淖澤注於骨, 骨屬屈伸, 洩澤, 補(bǔ)益腦髓, 皮膚潤(rùn)澤, 是謂液。 何謂血? 曰: 中焦受氣取汁, 變化而赤, 是謂血。 何謂脈? 曰: 壅遏營(yíng)氣, 令無所避, 是謂脈。 精脫者, 耳聾; 氣脫者, 目不明; 津脫者, 腠理開, 汗大泄; 液脫者, 骨屬屈伸不利, 色夭, 腦髓消, 脛痠, 耳數(shù)鳴; 血脫者, 色白, 夭然不澤, 其脈空虛, 此其候也。

衛(wèi)氣失常篇曰: 人有肥, 有膏, 有肉。 膏者多氣, 多氣者熱, 熱者耐寒。 肉者多血?jiǎng)t充形, 充形則平。 脂者其血清, 氣滑少, 故不能大。 此別於眾人者也。

壽夭剛?cè)崞? 形與氣相任則壽, 不相任則夭。 詳生死門。

血?dú)獍?BR>營(yíng)衛(wèi)生會(huì)篇帝曰: 夫血之與氣, 異名同類, 何謂也? 詳血證門。

五音五味篇曰: 今婦人之生, 有餘於氣, 不足於血, 以其數(shù)脫血也。 衝任之脈, 不榮口唇, 故鬚不生焉。 是故聖人視其顏色, 黃赤者多熱氣, 青白者少熱氣, 黑色者多血少氣。 夫人之常數(shù), 太陽常多血少氣, 少陽常多氣少血, 陽明常多血多氣, 厥陰常多氣少血, 少陰常多血少氣, 太陰常多血少氣, 此天數(shù)之常也。

八正神明論曰: 故養(yǎng)神者, 必知形之肥瘦, 營(yíng)衛(wèi)血?dú)庵⑺ァ?血?dú)庹? 人之神, 不可不謹(jǐn)養(yǎng)。

營(yíng)衛(wèi)氣九

本藏篇曰: 經(jīng)脈者, 所以行血?dú)舛鵂I(yíng)陰陽, 濡筋骨, 利關(guān)節(jié)者也。 衛(wèi)氣者, 所以溫分肉, 充皮膚, 肥腠理, 司關(guān)闔者也。

營(yíng)衛(wèi)生會(huì)篇曰: 人受氣於穀, 穀入於胃, 以傳於肺, 五臟六腑, 皆以受氣, 其清者為營(yíng), 濁者為衛(wèi), 營(yíng)行脈中, 衛(wèi)行脈外。

衛(wèi)氣行篇曰: 衛(wèi)氣之行, 一日一夜五十週於身, 晝?nèi)招徐蛾柖逯? 夜行於陰二十五周。 是以平旦陰盡, 陽氣出於目, 目張則氣上行於頭。

痺論曰: 營(yíng)者, 水穀之精氣也, 和調(diào)於五臟, 灑陳於六腑, 乃能入於脈也, 故循脈上下, 貫五臟, 絡(luò)六腑也。 衛(wèi)者, 水穀之悍氣也, 其氣慓疾滑利, 不能入於脈也, 故循皮膚之中, 分肉之間, 薰於肓膜, 散於胸腹。

禁服篇曰: 審察衛(wèi)氣, 為百病母。

逆調(diào)論曰: 營(yíng)氣虛則不仁, 衛(wèi)氣虛則不用, 營(yíng)衛(wèi)俱虛, 則不仁且不用。

生氣通天論曰: 營(yíng)氣不從, 逆於肉理, 乃生癰腫。

穀氣十

營(yíng)氣篇曰: 營(yíng)氣之道, 內(nèi)穀為寶, 穀入於胃, 乃傳之肺, 流溢於中, 布散於外, 精專者行於經(jīng)隧, 常營(yíng)無已, 終而復(fù)始, 是謂天地之紀(jì)。

邪客篇曰: 五穀入於胃也, 其糟粕, 津液, 宗氣, 分為三隧, 故宗氣積於胸中。 詳脾胃門。

經(jīng)脈篇曰: 穀入於胃, 脈道以通, 血?dú)饽诵小?

玉版篇曰: 人之所受氣者, 穀也。 穀之所注者, 胃也。 胃者, 水穀氣血之海也。 詳脾胃門。

五味篇曰: 天地之精氣, 其大數(shù)常出三入一, 故穀不入, 半日則氣衰, 一日則氣少矣。

平人絕穀篇曰: 神者水穀之精氣也。 詳死生門。

平人氣象論曰: 人以水穀為本, 故人絕水穀則死, 脈無胃氣亦死。 詳飲食門。

終始篇曰: 邪氣來也緊而疾, 穀氣來也徐而和。

病能論曰; 食入於陰, 長(zhǎng)氣於陽。

陰陽清濁篇帝曰: 願(yuàn)聞人氣之清濁。 岐伯曰: 受穀者濁, 受氣者清, 清者注陰, 濁者注陽。

氣味十一

六節(jié)藏象論曰: 天食人以五氣, 地食人以五味。 詳脾胃門。

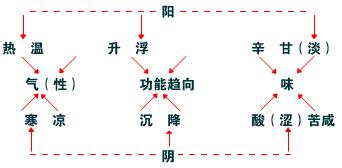

陰陽應(yīng)象大論曰: 水為陰, 火為陽, 陽為氣, 陰為味。 味歸形, 形歸氣, 氣歸精, 精歸化, 精食氣, 形食味, 化生精, 氣化形。 味傷形, 氣傷精, 精化為氣, 氣傷於味。 陰味出下竅, 陽氣出上竅。 味厚者為陰, 薄為陰之陽。 氣厚者為陽, 薄為陽之陰。 味厚則泄, 薄則通。 氣薄則發(fā)泄, 厚則發(fā)熱。 氣味, 辛甘發(fā)散為陽, 酸苦涌泄為陰。 形不足者, 溫之以氣, 精不足者, 補(bǔ)之以味。

經(jīng)脈別論曰: 食氣入胃, 散精於肝。 詳脾胃門。

生氣通天論曰: 陰之所生, 本在五味, 陰之五宮, 傷在五味。 是故味過於酸, 肝氣以津, 脾氣乃絕。 味過於鹹, 大骨氣勞, 短肌, 心氣抑。 味過於甘, 心氣喘滿, 色黑, 腎氣不衡。 味過於苦, 脾氣不濡, 胃氣乃厚。 味過於酸, 筋脈沮弛, 精神乃央。 是故謹(jǐn)和五味, 骨正筋柔, 氣血以流, 腠理以密, 如是則氣骨以精, 謹(jǐn)?shù)廊绶? 長(zhǎng)有天命。

宣明五氣篇曰: 五味所禁, 辛走氣, 氣病無多食辛。 詳飲食門。

酒氣十二

經(jīng)脈篇曰: 飲酒者, 衛(wèi)氣先行皮膚, 先充絡(luò)脈, 絡(luò)脈先盛, 故衛(wèi)氣已平, 營(yíng)氣乃滿, 而經(jīng)脈大盛。

厥論曰: 酒入於胃, 則絡(luò)脈滿而經(jīng)脈虛。 夫酒氣盛而慓悍, 腎氣日衰, 陽氣獨(dú)勝, 故手足為之熱也。

營(yíng)衛(wèi)生會(huì)篇帝曰: 人飲酒, 酒亦入胃, 穀未熟而小便獨(dú)先下者何也? 岐伯曰: 酒者熟穀之液也, 其氣悍以清, 故後穀而入, 先穀而液出焉。

論勇篇帝曰: 怯士之得酒, 怒不避勇士者, 何藏使然? 少俞曰: 酒者, 水穀之精, 熟穀之液也, 其氣慓悍, 其入於胃中, 則胃脹, 氣上逆, 滿於胸中, 肝浮膽橫。 當(dāng)是之時(shí), 固比於勇士, 氣衰則悔。 與勇士同類, 不知避之, 名曰酒悖也。

邪氣十三

刺節(jié)真邪論帝曰: 有一脈生數(shù)十病者, 或痛, 或癰, 或熱, 或寒, 或癢, 或痺, 或不仁, 變化無窮, 其故何也? 岐伯曰: 此皆邪氣之所生也。 帝曰: 余聞氣者, 有真氣, 有正氣, 有邪氣, 何謂真氣? 岐伯曰: 真氣者, 所受於天, 與穀氣并而充身也。 正氣者, 正風(fēng)也, 從一方來, 非實(shí)風(fēng), 又非虛風(fēng)也。 邪氣者, 虛風(fēng)之賊傷人也, 其中人也深, 不能自去。 正風(fēng)者, 其中人也淺, 合而自去, 其氣來柔弱, 不能勝真氣, 故自去。 虛邪之中人也, 灑淅動(dòng)形, 起毫毛而發(fā)腠理。 其入深, 內(nèi)搏於骨, 則為骨痺。 搏於筋, 則為筋攣。 搏於脈中, 則為血閉不通, 則為癰。 搏於肉, 與衛(wèi)氣相搏, 陽勝者則為熱, 陰勝者則為寒, 寒則真氣去, 去則虛, 虛則寒。 搏於皮膚之間, 其氣外發(fā), 腠理開, 毫毛搖, 氣往來行, 則為癢。 留而不去, 則為痺。 衛(wèi)氣不行, 則為不仁。 餘義詳本經(jīng)。

通評(píng)虛實(shí)論曰: 邪氣盛則實(shí), 精氣奪則虛。 帝曰: 虛實(shí)何如? 岐伯曰: 氣虛者肺虛也, 氣逆者足寒也, 非其時(shí)則生, 當(dāng)其時(shí)則死。 餘藏皆如此。

評(píng)熱病論曰: 邪之所湊, 其氣必虛。

小鍼解曰: 夫氣之在脈也, 邪氣在上者, 言邪氣之中人也高, 故邪氣在上也。 濁氣在中者, 言水穀皆入於胃, 其精氣上注於肺, 濁溜於腸胃, 言寒溫不適, 飲食不節(jié), 而病生腸胃, 故曰濁氣在中也。 清濕在下者, 言清濕地氣之中人也, 必從足始, 故曰清氣在下也。

陰陽應(yīng)象大論曰: 天之邪氣, 感則害人五臟; 水穀之寒熱, 感則害於六腑; 地之濕氣, 感則害皮肉筋脈。

病氣十四

壽夭剛?cè)崞? 風(fēng)寒傷形, 憂恐忿怒傷氣。 氣傷臟, 乃病藏; 寒傷形, 乃應(yīng)形; 風(fēng)寒傷筋, 筋脈乃應(yīng), 此形氣外內(nèi)之相應(yīng)也。

脈要精微論曰: 陽氣有餘, 為身熱無汗; 陰氣有餘, 為多汗身寒; 陰陽有餘, 則無汗而寒。 言而微, 終日乃復(fù)言者, 此奪氣也。

刺志論曰: 氣實(shí)形實(shí), 氣虛形虛, 此其常也, 反此者病。 穀盛氣盛, 穀虛氣虛, 此其常也, 反此者病。 脈實(shí)血實(shí), 脈虛血虛, 此其常也, 反此者病。 氣虛身熱, 此謂反也。 穀入多而氣少, 此謂反也。 穀不入而氣多, 此謂反也。 脈盛血少, 此謂反也。 脈少血多, 此謂反也。 氣盛身寒, 得之傷寒。 氣虛身熱, 得之傷暑, 穀入多而氣少者, 得之有所脫血, 濕居下也。 穀入少而氣多者, 邪在胃及與肺也。 脈小血多者, 飲中熱也。 脈大血少者, 脈有風(fēng)氣, 水漿不入, 此之謂也。 夫?qū)嵳? 氣入也。 虛者, 氣出也。 氣實(shí)者, 熱也。 氣虛者, 寒也。

宣明五氣篇曰: 五氣所病: 心為噫, 肺為欬, 肝為語, 脾為吞, 腎為欠為嚏, 胃為氣逆為噦為恐, 大腸小腸為泄, 膀胱不利為癃, 不約為遺溺, 膽為怒, 是謂五病。 五積所并: 精氣并於心則喜, 并於肺則悲, 并於肝則憂, 并於脾則畏, 并於腎則恐, 是謂五并, 虛而相并者也。 五勞所傷: 久視傷血, 久臥傷氣, 久坐傷肉, 久立傷骨, 久行傷筋, 是為五勞所傷。

舉痛論帝曰: 余知百病生於氣也, 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 炅則氣泄, 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思則氣結(jié), 九氣不同, 何病之生? 岐伯曰: 怒則氣逆, 甚則嘔血及飧泄, 故氣上矣。 喜則氣和志達(dá), 營(yíng)衛(wèi)通利, 故氣緩矣。 悲則心系急, 肺布葉舉, 而上焦不通, 營(yíng)衛(wèi)不散, 熱氣在中, 故氣消矣。 恐則氣卻, 卻則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣不行矣。 寒則腠理閉, 氣不行, 故氣收矣。 炅則腠理開, 營(yíng)衛(wèi)通, 汗大泄, 故氣泄矣。 驚則心無所倚, 神無所歸, 慮無所定, 故氣亂矣。 勞則喘息汗出, 外內(nèi)皆越, 故氣耗矣。 思則心有所存, 神有所歸, 正氣留而不行, 故氣結(jié)矣。

舉痛論曰: 寒氣客於脈外則脈寒, 脈寒則縮踡, 縮踡則脈絀急, 絀急則外引小絡(luò), 故卒然而痛, 得炅則痛立止, 因重中於寒, 則痛久矣。 諸寒氣等義詳心腹痛門。

本神篇曰: 肝氣虛則恐, 實(shí)則怒。 脾氣虛則四肢不用, 五臟不安, 實(shí)則腹脹涇溲不利。 心氣虛則悲, 實(shí)則笑不休。 肺氣虛則鼻塞不利少氣, 實(shí)則喘喝胸盈仰息。 腎氣虛則厥, 實(shí)則脹, 五臟不安。 必審五臟之病形, 以知其氣之虛實(shí), 謹(jǐn)而調(diào)之也。 憂愁者, 氣閉塞而不行。

口問篇曰: 上氣不足, 腦為之不滿。 詳虛損門。

生氣通天論曰: 因於氣, 為腫, 四維相代, 陽氣乃竭。 俞氣化薄, 傳為善畏, 及為驚駭。

厥論曰: 陽氣衰於下, 則為寒厥; 陰氣衰於下, 則為熱厥。 詳厥逆門。

逆調(diào)論帝曰: 人身非常溫也, 非常熱也, 為之熱而煩滿者何也? 詳寒熱門。

痺論曰: 風(fēng)寒濕三氣雜至, 合而為痺也。 詳風(fēng)痺門。

痿論帝曰: 五臟使人痿何也? 岐伯曰: 肺熱葉焦, 則皮毛虛弱急薄者, 則生痿躄也。 心氣熱, 則下脈厥而上, 上則下脈虛, 虛則生脈痿, 樞折挈, 脛縱不任地也。 詳痿證門。

百病始生篇帝曰: 積之始生, 至其已成奈何? 岐伯曰: 積之始生, 得寒乃生, 厥乃成積也。 詳積聚門。

評(píng)熱病論曰: 諸有水氣者, 微腫先見於目下也。 月事不來者, 胞脈閉也, 胞脈者屬心而絡(luò)於胞中, 今氣上迫肺, 心氣不得下通, 故月事不來也。

至真要大論曰: 諸氣膹鬱皆屬於肺。

病能論曰: 有病怒狂者, 生於陽也。 陽氣者, 因暴折而難決, 故善怒也。 詳癲狂門。

陰陽別論曰: 一陽發(fā)病, 少氣善欬善泄, 其傳為心掣, 其傳為隔。

治氣十五

五常政大論曰: 必先歲氣, 無伐天和, 無盛盛, 無虛虛, 而遺人夭殃; 無致邪, 無失正, 絕人長(zhǎng)命。

上古天真論曰: 夫上古聖人之教下也, 皆謂之虛邪賊風(fēng), 避之有時(shí), 恬憺虛無, 真氣從之, 病安從來。 上古有真人者, 提挈天地, 把握陰陽, 呼吸精氣, 獨(dú)立守神, 肌肉若一。

玉機(jī)真藏論曰: 凡治病, 察其形氣色澤, 脈之盛衰, 病之新故, 乃治之, 無後其時(shí)。 形氣相得, 謂之可治; 色澤以浮, 謂之易已; 脈從四時(shí), 謂之可治; 脈弱以滑, 是有胃氣, 命曰易治, 取之以時(shí)。 形氣相失, 謂之難治; 色夭不澤, 謂之難已; 脈實(shí)以堅(jiān), 謂之益甚; 脈逆四時(shí), 為不可治。 必察四難, 而明告之。

疏五過論曰: 凡欲診病者, 必問飲食居處, 暴樂暴苦, 始樂後苦, 皆傷精氣, 精氣竭絕, 形體毀沮。 治病之道, 氣內(nèi)為寶, 循求其理, 求之不得, 過在表裏。

六元正紀(jì)大論曰: 司氣以熱, 用熱無犯, 司氣以寒, 用寒無犯, 司氣以涼, 用涼無犯, 司氣以溫, 用溫?zé)o犯, 間氣同其主無犯, 異其主則小犯之, 是謂四畏, 必謹(jǐn)察之。 故曰: 無失天信, 無逆氣宜, 無翼其勝, 無贊其復(fù), 是謂至治。

至真要大論帝曰: 服寒而反熱, 服熱而反寒, 其故何也? 岐伯曰: 治其王氣, 是以反也。 帝曰: 不治王氣而然者何也? 曰: 不治五味屬也。 夫五味入胃, 各歸所喜攻, 酸先入肝, 苦先入心, 甘先入脾, 辛先入肺, 鹹先入腎, 久而增氣, 物化之常也。 氣增而久, 夭之由也。 審察病機(jī), 無失氣宜, 此之謂也。 補(bǔ)上治上制以緩, 補(bǔ)下治下制以急, 急則氣味厚, 緩則氣味薄, 適其至所, 此之謂也。

根結(jié)篇曰: 形氣不足, 病氣有餘, 是邪勝也, 急瀉之。 形氣有餘, 病氣不足, 急補(bǔ)之。 形氣不足, 病氣不足, 此陰陽氣俱不足也, 不可刺之, 刺之則重不足, 重不足則陰陽俱竭, 血?dú)饨员M, 五臟空虛, 筋骨髓枯, 老者絕滅, 壯者不復(fù)矣。 形氣有餘, 病氣有餘, 此陰陽俱有餘也, 急瀉其邪, 調(diào)其虛實(shí)。 故曰有餘者瀉之, 不足者補(bǔ)之, 此之謂也。

刺法論帝曰: 五疫之至, 皆相染易, 如何可得不相移易者? 岐伯曰: 不相染者, 正氣存內(nèi), 邪不可干, 避其毒氣, 天牝從來, 復(fù)得其往, 氣出於腦, 即不邪干。 以上俱經(jīng)旨。

總論氣理十六

夫人之有生, 無非受天地之氣化耳。 及其成形, 雖有五行五志, 五臟六腑之辨, 而總惟血?dú)鉃橹? 然血無氣不行, 血非氣不化, 故經(jīng)曰: 血者神氣也。 然則血之與氣, 誠(chéng)異名而同類, 而實(shí)惟氣為之主, 是以天地間陰陽變遷, 運(yùn)數(shù)治亂, 凡神神奇奇, 作用於杳冥莫測(cè)之鄉(xiāng)者, 無非氣化之所為。 使能知此而氣得其正, 則何用弗臧, 一有違和, 而氣失其正, 則何往弗否, 故帝曰: 百病生於氣也。 又近見應(yīng)震王氏曰: 行醫(yī)不識(shí)氣, 治病從何據(jù)? 堪笑道中人, 未到知音處。 旨哉斯言! 是實(shí)治身治病第一大綱, 而後學(xué)鮮有知者。 且軒岐言氣, 既已靡遺, 奈何久未發(fā)明, 終將冥諱, 故余摭其精微, 類述一十五條, 詳列如前, 俾後學(xué)得明造化之大源, 則因理觸機(jī), 而拯濟(jì)無窮, 斯見軒岐贊育之恩, 與天地同矣。 時(shí)崇禎丙子, 後學(xué)介賓謹(jǐn)識(shí)。

論調(diào)氣十七

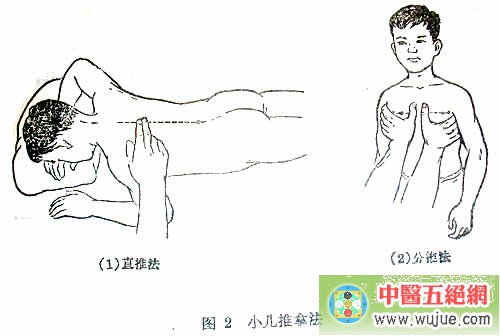

夫百病皆生於氣, 正以氣之為用, 無所不至, 一有不調(diào), 則無所不病。 故其在外則有六氣之侵, 在內(nèi)則有九氣之亂, 而凡病之為虛為實(shí), 為熱為寒, 至其變態(tài), 莫可名狀, 欲求其本, 則止一氣字足以盡之, 蓋氣有不調(diào)之處, 即病本所在之處也。 是為明哲不凡者, 乃能獨(dú)見其處, 撮而調(diào)之, 調(diào)得其妙, 則猶之解結(jié)也, 猶之雪污也, 污去結(jié)解, 而活人於舉指之間, 誠(chéng)非難也。 然而人多難能者, 在不知?dú)庵? 并不知調(diào)之法, 即自河間相傳以來, 咸謂木香檳榔可以調(diào)氣, 陋亦甚矣。 夫所謂調(diào)者, 調(diào)其不調(diào)之謂也。 凡氣有不正, 皆賴調(diào)和, 如邪氣在表, 散即調(diào)也; 邪氣在裏, 行即調(diào)也; 實(shí)邪壅滯, 瀉即調(diào)也; 虛羸困憊, 補(bǔ)即調(diào)也。 由是類推, 則凡寒之, 熱之, 溫之, 清之, 升之, 降之, 抑之, 舉之, 發(fā)之, 達(dá)之, 劫之, 奪之, 堅(jiān)之, 削之, 泄之, 利之, 潤(rùn)之, 燥之, 收之, 澀之, 緩之, 峻之, 和之, 安之, 正者正之, 假者反之, 必清必靜, 各安其氣, 則無病不除, 是皆調(diào)氣之大法也。 此外有如按摩導(dǎo)引, 鍼灸熨洗, 可以調(diào)經(jīng)絡(luò)之氣。 又如喜能勝憂, 悲能勝怒, 怒能勝思, 思能勝恐, 恐能勝喜, 可以調(diào)情志之氣。 又如五穀, 五果, 五菜, 五畜可以調(diào)化育之氣。 又如春夏養(yǎng)陽, 秋冬養(yǎng)陰, 避風(fēng)寒, 節(jié)飲食, 慎起居, 和喜怒, 可以調(diào)衛(wèi)生之氣。 及其至也, 則精氣有互根之用, 陰陽有顛倒之施, 或以塞之而實(shí)以通之, 或以啟之而實(shí)以封之, 或人見其有而我見其無, 或病若在此反以治彼, 惟智者能見事之未然, 惟仁人能惜人之固有, 若此者, 何莫非調(diào)之之謂。 人能知此, 豈惟卻病, 而凡內(nèi)而身心, 外而庶政, 皆可因之而無弗調(diào)矣。 甚矣, 調(diào)之為義, 其道圓矣! 其用廣矣! 有神有據(jù), 無方無隅, 有不可以言宣者, 言難盡意也; 有不可跡拘者, 跡難求全也。 故余於本門, 但援經(jīng)悉理, 不敢執(zhí)方, 蓋亦恐一曲之談, 有不可應(yīng)無窮之變也。 倘有所須, 則各門具列論治, 所當(dāng)互證酌宜, 而無負(fù)調(diào)和之手, 斯於斯道可無愧矣。

述古十八共二條

張子和云: 九氣之氣, 如天地之氣, 常則安, 變則病, 而況人稟天地之氣, 五運(yùn)迭侵於外, 七情交戰(zhàn)於中。 是以聖人嗇氣, 如持至寶, 庸人役物, 反傷太和。 此軒岐之所以謂諸痛皆因於氣, 百病皆生於氣, 遂有九氣不同之說。 氣本一也, 因所觸而為九, 怒, 喜, 悲, 恐, 寒, 炅, 驚, 思, 勞也。 怒氣所致, 為區(qū)血, 為飧泄, 為煎厥, 為薄厥, 為陽厥, 為胸滿?痛, 食則氣逆而不下, 為喘喝煩心, 為消癉, 為肥氣, 為目盲, 為耳閉筋緩; 發(fā)於外, 為癰疽。 喜氣所致, 為笑不休, 為毛革焦, 為肉病, 為陽氣不收, 甚則為狂。 悲氣所致, 為陰縮, 為筋攣, 為肌痺, 為肺痿; 男為溲血, 女為血崩; 為酸鼻辛頞, 為目昏, 為少氣不能接息, 為泣則臀麻。 恐氣所致, 為破?脫肉, 為骨痠痿厥, 為暴下清水, 為面熱膚急, 為陰痿, 為懼而脫頤。 驚氣所致, 為潮涎, 為目瞏, 為口噤, 為癡癇, 為不省人事, 為僵仆, 久則為?痺。 思?xì)馑? 為不眠, 為嗜臥, 為昏瞀, 為中痞, 三焦閉塞, 為咽嗌不利, 為膽癉嘔苦, 為筋痿, 為白淫, 為得後與氣則快然而衰, 為不嗜食。 寒氣所致, 為上下所出水液澄澈清冷, 下利青白。 炅氣所致, 為喘嘔吐酸, 暴注下迫。

丹溪曰: 氣無補(bǔ)法, 世俗之誤也。 氣實(shí)而壅盛者不必補(bǔ), 內(nèi)傷勞役, 正氣虛者, 不補(bǔ)而何? 若正氣虛而不補(bǔ), 是虛而益虛, 則脾胃運(yùn)化納受皆失其職, 陰不升而陽不降, 所謂天地不交之否也。 經(jīng)曰: 虛者補(bǔ)之, 人參, 黃耆之屬是也。 若不審虛實(shí), 悉以破氣行氣之藥與之, 以致天真元?dú)夂慕^而死者, 醫(yī)殺之耳。

景岳全書卷之三十六終

- 相關(guān)文章

-

沒有相關(guān)文章

- 網(wǎng)友評(píng)論:(只顯示最新10條。評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無關(guān)!) 【發(fā)表評(píng)論】

- 綠色通道

- 政策法規(guī)

- 醫(yī)學(xué)考試

- 醫(yī)藥資訊

- 結(jié)石研究

- 課題研究

- 培訓(xùn)教學(xué)

- 科技成果

- 歷代名醫(yī)

- 耳穴知識(shí)

- 中醫(yī)典故

- 中醫(yī)詞典

- 中醫(yī)診斷

- 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)

- 中醫(yī)腧穴

- 中醫(yī)名方

- 中醫(yī)臨床

- 中醫(yī)保健

- 中醫(yī)養(yǎng)生

- 孕育保健

- 男性保健

- 女性保健

- 老年保健

- 嬰兒保健

- 新婚保健

- 藥膳食療

- 祖?zhèn)髅胤?/a>

- 民間偏方

- 中藥詳解

- 護(hù)理技術(shù)

- 草藥圖譜

- 人體圖譜

- 不孕不育

- 燒傷燙傷

- 祛病靈符

- 療疾手印

- 性學(xué)文獻(xiàn)

- 學(xué)術(shù)爭(zhēng)鳴

- 中醫(yī)教育

- 中醫(yī)特色

- 中醫(yī)歷史

- 精彩推薦

- 最新推薦

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定心丸 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定眩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:疔癰方 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定痔散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定志圓 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定中湯 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:錠子眼藥 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:地芩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三大腹子散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三竹瀝湯 09-28