景岳全書(shū)-卷之十一從集雜證謨

非風(fēng)

論正名共二條

非風(fēng)一證, 即時(shí)人所謂中風(fēng)證也。 此證多自卒倒, 卒倒多由昏憒, 本皆內(nèi)傷積損, 頹敗而然, 原非外感風(fēng)寒所致。 而古今相傳, 咸以中風(fēng)名之, 其誤甚矣。 故余欲易去中風(fēng)二字, 而擬名類風(fēng), 又欲擬名屬風(fēng)。 然類風(fēng), 屬風(fēng), 仍與風(fēng)字相近, 恐後人不解, 仍爾模糊, 故單用河間, 東垣之意, 竟以非風(fēng)名之, 庶乎使人易曉, 而知其本非風(fēng)證矣。

凡診諸病, 必先宜正名。 觀[內(nèi)經(jīng)]諸篇所言風(fēng)證, 各有淺深, 臟腑, 虛實(shí), 寒熱之不同。前義已詳, 本皆歷歷可考也。 若今人之所謂中風(fēng)者, 則以[內(nèi)經(jīng)]之厥逆, 悉指為風(fēng)矣。 延誤至今, 莫有辨者。 雖丹溪云: 今世所謂風(fēng)病, 大率與痿證混同論治。 此說(shuō)固亦有之, 然何不云誤以厥逆為風(fēng)也? 惟近代徐東皋有云: 痙厥類風(fēng), 凡尸厥, 痰厥, 氣厥, 血厥, 酒厥等證, 皆與中風(fēng)相類。 此言若乎近之, 而殊亦未善也。 使果風(fēng)厥相類, 則凡臨是證者, 曰風(fēng)可也, 曰厥亦可也, 疑似未決, 將從風(fēng)乎? 將從厥乎? 不知經(jīng)所言者, 風(fēng)自風(fēng), 厥自厥也。風(fēng)之與厥, 一表證也, 一裏證也, 豈得謂之相類耶? 奈何後人不能詳察經(jīng)義, 而悉以厥證為風(fēng)。既名為風(fēng), 安得不從風(fēng)治? 既從風(fēng)治, 安得不用散風(fēng)之藥? 以風(fēng)藥而散厥證, 所散者非元?dú)夂? 因致真陰愈傷, 真氣愈失, 是速其死矣。 若知為厥, 則原非外感, 自與風(fēng)字無(wú)涉。 此名之不可不正, 證之不可不辨也, 但名得其正, 又何至有誤治之患? 諸厥證, 義詳後厥逆本門(mén), 當(dāng)與此門(mén)通閱。

論有邪無(wú)邪

凡非風(fēng)等證, 在古人諸書(shū), 皆云氣體虛弱, 榮衛(wèi)失調(diào), 則真氣耗散, 腠理不密, 故邪氣乘虛而入。 此言感邪之由, 豈不為善? 然有邪無(wú)邪, 則何可不辨? 夫有邪者, 即傷寒, 瘧痹之屬; 無(wú)邪者, 即非風(fēng), 衰敗之屬。 有邪者, 必或?yàn)楹疅嶙咦? 或?yàn)槟[痛偏枯, 而神志依然無(wú)恙也; 無(wú)邪者, 本無(wú)痛苦寒熱, 而肢節(jié)忽廢, 精神言語(yǔ)倏爾變常也。 有邪者, 病由乎經(jīng), 即風(fēng)寒濕三氣之外侵也; 無(wú)邪者, 病出乎臟, 而精虛則氣去, 所以為眩暈卒倒; 氣去則神去, 所以為昏憒無(wú)知也。 有邪者, 邪必乘虛而入, 故當(dāng)先扶正氣, 但通經(jīng)逐邪之品, 不得不用以為佐; 無(wú)邪者, 救本不暇, 尚可再為雜用, 以傷及正氣乎?

論肝邪

凡五臟皆能致病, 而風(fēng)厥等證, 何以獨(dú)重肝邪, 且其急暴之若此也? 蓋人之所賴以生者, 惟在胃氣, 以胃為水穀之本也。 故經(jīng)云: 人無(wú)胃氣曰死, 脈無(wú)胃氣亦死。 夫肝邪者, 即胃氣之賊也, 一勝一負(fù), 不相并立。 凡此非風(fēng)等證, 其病為強(qiáng)直掉眩之類, 皆肝邪風(fēng)木之化也。 其為四肢不用, 痰涎壅盛者, 皆胃敗脾虛之候也。 然雖曰東方之實(shí), 又豈果肝氣之有餘耶? 正以五陽(yáng)俱敗, 肝失所養(yǎng), 則肝從邪化, 是曰肝邪。 故在[陰陽(yáng)類論], 以肝臟為最下者, 正謂其木能犯土, 肝能犯胃也。 然肝邪之見(jiàn), 本由脾腎之虛。 使脾胃不虛, 則肝木雖強(qiáng), 必?zé)o乘脾之患; 使腎水不虛, 則肝木得養(yǎng), 又何有強(qiáng)直之虞? 所謂胃氣者, 即二十五陽(yáng)也, 非獨(dú)指陽(yáng)明為言也; 所謂腎水者, 即五臟六腑之精也, 非獨(dú)指少陰為言也。 然則真陽(yáng)敗者, 真臟見(jiàn); 真陰敗者, 亦真臟見(jiàn)。 凡脈證之見(jiàn)真臟者, 俱為危敗之兆。 所謂真臟者, 即肝邪也, 即無(wú)胃氣也。 此即非風(fēng), 類風(fēng)之病之大本也。

論氣虛

凡非風(fēng)卒倒等證, 無(wú)非氣脫而然。 何也? 蓋人之生死, 全由乎氣, 氣聚則生, 氣散則死。 凡病此者, 多以素不能慎, 或七情內(nèi)傷, 或酒色過(guò)度, 先傷五臟之真陰, 此致病之本也。 再或內(nèi)外勞傷, 復(fù)有所觸, 以損一時(shí)之元?dú)? 或以年力衰邁, 氣血將離, 則積損為頹, 此發(fā)病之因也。 蓋其陰虧於前而陽(yáng)損於後, 陰陷於下而陽(yáng)泛於上, 以致陰陽(yáng)相失, 精氣不交, 所以忽爾昏憒, 卒然仆倒, 此非陽(yáng)氣暴脫之候乎? 故其為病而忽為汗出者, 營(yíng)衛(wèi)之氣脫也; 或?yàn)檫z尿者, 命門(mén)之氣脫也; 或口開(kāi)不合者, 陽(yáng)明經(jīng)氣之脫也; 或口角流涎者, 太陰臟氣之脫也; 或四肢癱軟者, 肝脾之氣敗也; 或昏倦無(wú)知, 語(yǔ)言不出者, 神敗於心, 精敗於腎也。 凡此皆沖任氣脫, 形神俱敗而然。 故必於中年之後, 乃有此證。 何今人見(jiàn)此, 無(wú)不指為風(fēng)痰, 而治從消散? 不知風(fēng)中於外, 痰鬱於中, 皆實(shí)邪也。 而實(shí)邪為病, 何遽令人暴絕若此? 且既絕如此, 尚堪幾多消散? 而人不能悟, 良可哀也。 觀東垣云, 氣衰者多有此疾。 誠(chéng)知要之言也。 奈後人不明其說(shuō), 但以東垣為主氣, 又豈知?dú)庵疄榱x乎? 故凡治卒倒昏沉等證, 若無(wú)痰氣阻塞, 必須以大劑參附峻補(bǔ)元?dú)? 以先其急; 隨用地黃, 當(dāng)歸, 甘杞之類填補(bǔ)真陰, 以培其本。 蓋精即氣之根, 氣生於下, 即向生之氣也。 經(jīng)曰: 精化為氣。 即此之謂。 舍是之外, 他無(wú)實(shí)濟(jì)之術(shù)矣。 雖然, 夫以養(yǎng)生失道, 而病令至此, 敗壞可知, 猶望復(fù)全, 誠(chéng)非易也。 第治得其法, 猶可望其來(lái)復(fù)。 若誤治之, 則何堪再誤哉。

論痰之本

凡非風(fēng)之多痰者, 悉由中虛而然。 夫痰即水也, 其本在腎, 其標(biāo)在脾。 在腎者, 以水不歸原, 水泛為痰也; 在脾者, 以食飲不化, 土不制水也。 不觀之強(qiáng)壯之人, 任其多飲多食, 則隨食隨化, 未見(jiàn)其為痰也; 惟是不能食者, 反能生痰。 此以脾虛不能化食, 而食即為痰也。 故凡病虛勞者, 其痰必多; 而病至垂危, 其痰益甚。 正以脾氣愈虛, 則全不能化, 而水液盡為痰也。 然則痰之與病, 病由痰乎? 痰由病乎? 豈非痰必由於虛乎? 可見(jiàn)天下之實(shí)痰無(wú)幾, 而痰之宜伐者亦無(wú)幾。 故治痰者, 必當(dāng)溫脾強(qiáng)腎, 以治痰之本, 使根本漸充, 則痰將不治而自去矣。 治痰諸法見(jiàn)後, 及詳痰飲本門(mén)。

論經(jīng)絡(luò)痰邪

余嘗聞之俗傳云: 痰在周身, 為病莫測(cè)。 凡癱瘓, 瘈瘲, 半身不遂等證, 皆伏痰留滯而然。 若此, 痰飲豈非邪類? 不去痰邪, 病何由愈? 余曰: 汝知痰之所自乎? 凡經(jīng)絡(luò)之痰, 蓋即津血之所化也。 使果營(yíng)衛(wèi)和調(diào), 則津自津, 血自血, 何痰之有? 惟是元陽(yáng)虧損, 神機(jī)耗敗, 則水中無(wú)氣, 而精凝血敗, 皆化為痰耳。 此果痰也, 果精血也, 豈以精血之外而別有所謂痰者耶? 若謂痰在經(jīng)絡(luò), 非攻不去, 則必并精血而盡去之, 庶乎可也。 否則, 安有獨(dú)攻其痰, 而津血自可無(wú)動(dòng)乎? 津血復(fù)傷, 元?dú)庥? 隨去隨化, 痰必愈甚。 此所以治痰者不能盡, 而所盡者惟元?dú)庖病?矧復(fù)有本無(wú)痰氣, 而妄指為痰, 以誤攻之者, 又何其昧之甚也! 故凡用治痰之藥, 如滾痰丸, 清氣化痰丸, 搜風(fēng)順氣丸之類, 必其元?dú)鉄o(wú)傷, 偶有壅滯, 而或見(jiàn)微痰之不清者, 乃可暫用分消, 豈云無(wú)效? 若病及元?dú)? 而但知治標(biāo), 則未有不日用而日敗者矣。

論治痰共四條

治痰之法, 凡非風(fēng)初病, 而痰氣不甚者, 必不可猜其為痰, 而妄用痰藥, 此大戒也。若果痰涎壅盛, 填塞胸膈, 湯液俱不能入, 則不得不先開(kāi)其痰, 以通藥食之道。而開(kāi)痰之法, 惟吐為捷, 如古方之獨(dú)聖散, 茶調(diào)散, 稀涎散之屬, 皆吐痰之劑也。但恐元?dú)獯筇? 不能當(dāng)此峻利之物, 或但用新方之吐法為妥, 或用牛黃丸, 抱龍丸之類, 但使咽喉氣通, 能進(jìn)湯飲即止, 不可盡攻其痰, 致令危困, 則最所當(dāng)慎。以故治痰之法, 又必察其可攻與否, 然後用之, 斯無(wú)誤也。若其眼直咬牙, 肢體拘急, 面赤強(qiáng)勁有力者, 雖見(jiàn)昏沉, 亦為可治。 先用粗箸之類, 挖開(kāi)其口, 隨以堅(jiān)實(shí)筆幹?住牙關(guān), 乃用淡淡薑鹽湯徐徐灌之。然後以中食二指, 深入喉中, 徐引其吐。若指不能入, 則以鵝翎蘸湯代指探吐亦可。如是數(shù)次, 得吐氣通, 必漸甦矣。然後酌宜可以進(jìn)藥, 此治實(shí)痰壅滯之法也。

若死證已具, 而痰聲漉漉于喉間者, 吐亦無(wú)益, 不必吐也。若痰氣盛極, 而不能吐者, 亦不治之證也。 又凡形氣大虛者, 忌用吐法, 是皆不可攻者也。

凡形證已定, 而痰氣不甚, 則萬(wàn)勿治痰, 但當(dāng)調(diào)理氣血, 自可漸愈。如果痰涎未清, 則治痰之法, 當(dāng)分虛實(shí)。 若氣不甚虛, 而或寒或濕生痰者, 宜六安煎, 二陳湯主之; 因火為痰者, 宜清膈飲, 及竹瀝, 童便; 火甚者, 抽薪飲主之; 脾虛兼嘔而多痰者, 六君子湯, 或五味異功散; 陰氣不足, 多痰兼燥而欬者, 金水六君煎; 陰虛水泛為痰者, 六味丸, 八味丸酌而用之, 或?yàn)闇嗝? 脾腎虛寒不能運(yùn)化而為痰者, 不必兼治痰氣, 只宜溫補(bǔ)根本。 若中氣虛者, 理中湯, 或溫胃飲; 陰不足者, 理陰煎之類最佳。

薛立齋曰: 若脾氣虧損, 痰客中焦, 閉塞清道, 以致四肢百骸發(fā)為諸病者, 理宜壯脾氣為主, 兼佐以治痰, 則中氣健而痰涎自化, 非補(bǔ)中益氣, 參朮二陳之類不能治, 最忌行氣化痰及倒倉(cāng)之法。

論寒熱證共二條

凡非風(fēng)口眼歪斜, 有寒熱之辨。 在經(jīng)曰: 足陽(yáng)明之筋, 引缺盆及頰, 卒口僻, 急者目不合, 熱則筋縱, 目不開(kāi)。 頰筋有寒, 則急引頰移口; 有熱則筋弛縱, 緩不勝收, 故僻。 此經(jīng)以病之寒熱, 言筋之緩急也。 然而血?dú)鉄o(wú)虧, 則雖熱未必緩, 雖寒未必急, 亦總由血?dú)庵タ芍病?嘗見(jiàn)有引[內(nèi)經(jīng)]之意而曰: 偏於左者, 以左寒而右熱; 偏於右者, 以右寒而左熱, 誠(chéng)謬言也。 不知偏左者, 其急在左而右本無(wú)恙也, 偏右者亦然。 故無(wú)論左右, 凡其拘急之處, 即血?dú)馑澲幰病?以藥治者, 左右皆宜從補(bǔ); 以艾治者, 當(dāng)隨其急處而灸之。 蓋經(jīng)脈既虛, 須借艾火之溫, 以行其氣, 氣行則血行, 故筋可舒, 而歪可正也。 凡諸灸法, 有言左灸右, 右灸左者, 此亦[內(nèi)經(jīng)?繆刺論]之法, 從之亦無(wú)不可。 至若經(jīng)言寒熱, 則凡如唇緩流涎, 聲重語(yǔ)遲含糊者, 是皆縱緩之類。 縱緩者, 多由乎熱, 而間亦有寒者, 氣虛故也。 歪斜牽引, 抽搐反張者, 皆拘急之類。 拘急者, 多由乎寒, 而間亦有熱者, 血虛故也。 蓋經(jīng)所言者, 言理之常; 余所言者, 言病之變, 亦無(wú)非理也。 使讀經(jīng)不明理, 必反害經(jīng)意矣。 故臨此證者, 不可不加之詳審。

非風(fēng)瘈瘲等證, 亦有寒熱之辨。 觀之經(jīng)曰: 寒則反折筋急, 熱則筋弛縱不收。 此固其常也。 然寒熱皆能拘急, 亦能弛縱, 此又不可不知。 如寒而拘急者, 以寒盛則血凝, 血凝則滯澀, 滯澀則拘急, 此寒傷其營(yíng)也; 熱而拘急者, 以火盛則血燥, 血燥則筋枯, 筋枯則拘急, 此熱傷其營(yíng)也。 又若寒而弛縱者, 以寒盛則氣虛, 氣虛則不攝, 不攝則弛縱, 此寒傷其衛(wèi)也; 熱而弛縱者, 以熱盛則筋軟, 筋軟則不收, 不收則弛縱, 此熱傷其衛(wèi)也。 以此辨之, 豈不明析? 且或寒或熱, 必有脈證可據(jù), 但宜因證而治之。 若病無(wú)寒熱, 則當(dāng)專治血?dú)鉄o(wú)疑矣。

論治血?dú)夤捕䲢l

凡非風(fēng)口眼歪斜, 半身不遂, 及四肢無(wú)力, 掉搖拘攣之屬, 皆筋骨之病也。 夫肝主筋, 腎主骨; 肝藏血, 腎藏精。 精血虧損, 不能滋養(yǎng)百骸, 故筋有緩急之病, 骨有痿弱之病, 總由精血敗傷而然。 即如樹(shù)木之衰, 一枝津液不到, 即一枝枯槁。 人之偏癈, 亦猶是也。 經(jīng)曰: 足得血而能步, 掌得血而能握。 今其偏癈如此, 豈非血?dú)馑≈屎? 臨川陳先生曰: 醫(yī)風(fēng)先醫(yī)血, 血行風(fēng)自滅。 蓋謂肝邪之見(jiàn), 本由肝血之虛; 肝血虛則燥氣乘之而木從金化, 風(fēng)必隨之。 故治此者, 只當(dāng)養(yǎng)血以除燥, 則真陰復(fù)而假風(fēng)自散矣。 若用風(fēng)藥, 則風(fēng)能勝濕, 血必愈燥, 大非宜也。

偏枯拘急痿弱之類, 本由陰虛, 言之詳矣。 然血?dú)獗静幌嚯x, 故陰中有氣, 陰中亦有血。 何以辨之? 夫血非氣不行, 氣非血不化, 凡血中無(wú)氣, 則病為縱緩廢弛; 氣中無(wú)血, 則病為抽掣拘攣。 何也? 蓋氣主動(dòng), 無(wú)氣則不能動(dòng), 不能動(dòng)則不能舉矣; 血主靜, 無(wú)血?jiǎng)t不能靜, 不能靜則不能舒矣。 故筋緩者, 當(dāng)責(zé)其無(wú)氣; 筋急者, 當(dāng)責(zé)其無(wú)血。 無(wú)血者, 宜三陰煎, 或大營(yíng)煎, 小營(yíng)煎之類主之; 無(wú)氣者, 宜五福飲。 四君子湯, 十全大補(bǔ)湯之類主之。 其與痿證之不動(dòng), 痛風(fēng)之不靜者, 義稍不同, 詳列本門(mén)。

非風(fēng)諸證治法共十二條

凡非風(fēng)證, 未有不因表裏俱虛而病者也。 外病者, 病在經(jīng); 內(nèi)病者, 病在臟。 治此之法, 只當(dāng)以培補(bǔ)元?dú)鉃橹鳌?若無(wú)兼證, 亦不宜攻補(bǔ)兼施, 徙致無(wú)益。蓋其形體之壞, 神志之亂, 皆根本傷敗之病, 何邪之有? 能復(fù)其元, 則庶乎可望其愈。

初病卒倒, 危急不醒, 但察其有無(wú)死證。 如無(wú)死證, 而形氣不脫, 又無(wú)痰氣, 但扶定掐其人中, 自當(dāng)漸醒; 或以白湯, 薑湯, 徐徐灌之亦可。 待其甦醒, 然後察證治之。 若無(wú)痰無(wú)氣, 而息微色白, 脈弱暴脫者, 急以獨(dú)參湯或淡薑湯灌之俱可。 若其有痰甚者, 以前治痰法吐之。 其痰不甚, 或以白湯調(diào)抱龍丸一丸, 以暫開(kāi)其痰。 無(wú)痰聲者, 不可用。 若因氣厥昏沉, 而氣壅喘滿, 氣閉不醒者, 則用淡薑湯調(diào)蘇合丸一丸, 以暫開(kāi)其氣。 若氣不壅滿者, 不可用。 其有久之不醒, 或牙關(guān)不能開(kāi)者, 則以半夏或牙皂, 細(xì)辛之類為末少許, 吹入鼻中。 有嚏者可治, 無(wú)嚏者不可治。 或以皂莢為末, 捻紙燒煙, 沖入鼻中亦可。

人於中年之後, 多有此證, 其衰可知。 經(jīng)云, 人年四十而陰氣自半, 正以陰虛為言也。 夫人生於陽(yáng)而根於陰, 根本衰則人必病, 根本敗則人必危矣。 所謂根本者, 即真陰也。 人知陰虛惟一, 而不知陰虛有二: 如陰中之水虛, 則多熱多燥, 而病在精血; 陰中之火虛, 則多寒多滯, 而病在神氣。 若水火俱傷, 則形神俱斃, 難為力矣。 火虛者, 宜大補(bǔ)元煎, 右歸飲, 右歸丸, 八味地黃丸之類主之, 庶可以益火之源; 水虛者, 宜左歸飲, 左歸丸, 六味地黃丸之類主之, 庶可以壯水主。 若氣血俱虛, 速宜以大補(bǔ)元煎之類, 悉力挽回, 庶可療也。 凡多熱多火者, 忌辛溫, 及參, 朮, 薑, 桂之類, 皆不宜輕用; 多寒多濕者, 忌清涼, 如生地, 芍藥, 麥冬, 石斛之類, 皆非所宜。 若氣虛卒倒, 別無(wú)痰火氣實(shí)等證, 而或者妄言中風(fēng), 遽用牛黃丸, 蘇合丸之類再散其氣, 則不可救矣。

非風(fēng)有火盛而病者, 即陽(yáng)證也。 火甚者, 宜專治其火, 以徙薪飲, 抽薪飲, 白虎湯之類, 酌而用之。 火微者, 宜兼補(bǔ)其陰, 以一陰煎, 二陰煎, 或加減一陰煎之類主之。 凡治火之法, 但使火去六七, 即當(dāng)調(diào)治其本。 然陽(yáng)勝者陰必病, 故治熱必從血分。 甚者用苦寒, 微者用甘涼, 欲其從乎陰也。

非風(fēng)有寒盛而病者, 即陰證也。專宜益火。寒微者, 宜溫胃飲, 八味地黃丸之類主之。 寒甚者, 宜右歸飲, 回陽(yáng)飲, 理中湯, 四逆湯之類主之。然寒勝者陽(yáng)必病, 故治寒之法, 必從氣分, 而從乎陽(yáng)也。 如陽(yáng)脫寒甚者, 仍宜灸關(guān)元, 氣海, 神闕, 以回其陽(yáng)氣。

非風(fēng)眩運(yùn), 掉搖, 惑亂者, 總由氣虛於上而然。經(jīng)曰: 上氣不足, 腦為之不滿, 頭為之苦傾, 目為之苦眩。 又曰: 上虛則眩。此明訓(xùn)也。凡微覺(jué)此證, 即當(dāng)以五福飲之類, 培其中氣。 虛甚者, 即宜用大補(bǔ)元煎, 或十全大補(bǔ)湯之類治之。否則卒倒之漸所由至也。丹溪曰: 無(wú)痰不作運(yùn)。 豈眩運(yùn)者, 必皆痰證耶? 此言最為不妥。別有詳義, 見(jiàn)眩運(yùn)門(mén)。

非風(fēng)麻木不仁等證, 因其血?dú)獠恢? 所以不知痛癢。蓋氣虛則麻, 血虛則木。麻木不已, 則偏枯痿廢, 漸至日增。 此魄虛之候也。經(jīng)曰: 痱之為病, 身無(wú)痛者, 四肢不收, 智亂不甚, 其言微, 知可治; 甚則不能言, 不可治也。此即其類, 而但有微甚之辨耳。又經(jīng)曰: 營(yíng)氣虛則不仁, 衛(wèi)氣虛則不用, 營(yíng)衛(wèi)俱虛則不仁且不用, 肉如故也, 人身與志不相有, 曰死。亦此類也。故凡遇此證, 只宜培養(yǎng)血?dú)? 勿得誤認(rèn)為痰。

夏月卒倒, 忽患非風(fēng)抽搐等證, 此火克金, 熱傷氣而然, 即今人之所謂暑風(fēng)也。 氣虛者, 宜用參耆, 或十味白薷飲亦可。若水不制火, 而多煩渴者, 宜生脈散, 或人參竹葉石膏湯。 若火獨(dú)盛者, 宜瓜水綠豆飲, 或用芩連之屬, 暫解其熱。若單由傷氣而無(wú)火者, 宜獨(dú)參湯, 或四君子湯。 若伏陰在內(nèi), 而陽(yáng)虛氣脫者, 必用附子理中湯, 或六味回陽(yáng)飲之類, 放膽用之, 勿謂夏月忌溫?zé)帷?此不達(dá)之言也。

肥人多有非風(fēng)之證, 以肥人多氣虛也。何以肥人反多氣虛? 蓋人之形體, 骨為君也, 肉為臣也。肥人者, 柔勝於剛, 陰勝於陽(yáng)者也。且肉以血成, 總皆陰類。故肥人多有氣虛之證。 然肥人多濕多滯, 故氣道多有不利。若果痰氣壅滯, 則不得不先為清利, 宜于前治痰之法, 隨宜暫用。 若無(wú)痰而氣脫卒倒者, 必宜四君, 六君, 或十全大補(bǔ)湯, 大補(bǔ)元煎之類主之。

非風(fēng)煩熱自汗, 小水不利者, 不可以藥利之。 蓋津液外泄, 小水必少, 若再用滲利, 則陰水愈竭, 無(wú)以制火, 而躁煩益甚。 但使熱退汗止, 則小水自利也。 況自汗者, 多屬陽(yáng)明之證, 亦忌利小便, 宜生脈散, 一陰煎之類主之。火甚者, 宜加減一陰煎。

非風(fēng)遺尿者, 由腎氣之虛脫也, 最為危證。宜參, 耆, 歸, 朮之類補(bǔ)之是矣。然必命門(mén)火衰, 所以不能收攝, 其有甚者, 非加桂, 附, 終無(wú)濟(jì)也。

尸厥, 酒厥, 痰厥, 氣厥, 血厥之屬, 今人皆謂之中風(fēng), 而不知總屬非風(fēng)也, 俱詳後厥逆本門(mén)。

論用藥佐使

凡非風(fēng)而有兼證者, 則通經(jīng)佐使之法, 本不可廢。蓋其脈絡(luò)不通, 皆由血?dú)狻Q獨(dú)饧孀C, 各有所因。 如因於風(fēng)者, 必閉鬱; 因於寒者, 必凝澀; 因於熱者, 必乾涸; 因於濕者, 必壅滯; 因於虛者, 必不運(yùn)行。 諸如此者, 皆能阻塞經(jīng)絡(luò)。 此佐使之法, 所以亦有不同也。

凡風(fēng)閉者, 宜散而通之, 如麻黃, 桂枝, 柴胡, 羌活, 細(xì)辛, 白芷之屬是也。

寒凝者, 宜熱而通之, 如?, 椒, 桂, 附, 乾薑之屬是也。

熱燥者, 宜涼而通之, 如芩, 連, 梔, 柏, 石膏, 知母之屬是也。

濕滯者, 宜溫利而通之, 如蒼朮, 厚樸, 茵陳, 萆薢, 五苓之屬是也。

血滯者, 宜活而通之, 如芎, 歸, 牛膝, 紅花, 桃仁, 大黃, 芒硝之屬是也。

氣滯者, 宜行而通之, 如木香, 香附, 烏, 沉, 枳, 藿之屬是也。

痰滯者, 宜開(kāi)而通之, 如南星, 半夏, 牛黃, 天竺黃, 朱砂, 海石, 玄明粉之屬是也。

氣血虛弱者, 宜溫補(bǔ)而通之, 如參, 耆, 歸, 朮, 熟地, 枸杞, 牛膝之屬是也。

凡此通經(jīng)之法, 若乎盡矣。然虛實(shí)之異, 猶當(dāng)察焉。蓋通實(shí)者, 各從其類, 使無(wú)實(shí)邪而妄用通藥, 則必傷元?dú)? 反為害矣。通虛者, 則或陰或陽(yáng), 尤當(dāng)知其要也: 如參耆所以補(bǔ)氣, 而氣虛之甚者, 非薑附之佐, 必不能追散失之元陽(yáng); 歸地所以補(bǔ)精血, 而陰虛之極者, 非桂附之引, 亦不能復(fù)無(wú)根之生氣; 寒邪在經(jīng)而客強(qiáng)主弱, 非桂附之勇, 則血脈不行, 寒邪不去; 痰濕在中而土寒水泛者, 非薑附之暖, 則脾腎不健, 痰濕不除。 此通經(jīng)之法, 大都實(shí)者可用寒涼, 虛者必宜溫?zé)嵋病?但附子之性剛勇而熱, 凡陰虛水虧, 而多熱多燥者, 自非所宜; 若無(wú)燥熱, 但涉陽(yáng)虛, 而諸藥有不及者, 非此不能達(dá)也。古人云, 附子與酒同功, 義可知矣。今人謂附子有毒, 多不敢用。不知制用得宜, 何毒之有, 此誠(chéng)奇品, 其毋忽之。

辨經(jīng)臟諸證共五條

凡非風(fēng)等證, 當(dāng)辨其在經(jīng)在臟。 經(jīng)病者輕淺可延; 臟病者深重可畏; 經(jīng)病者,

病連肢體, 臟病者敗在神氣。 雖病在經(jīng)者無(wú)不由中, 而表裏微甚則各有所主, 此經(jīng)臟之不可不辨也。 然在經(jīng)在臟, 雖有不同, 而曰陰曰陽(yáng), 則無(wú)不本乎氣血, 但知?dú)庋徏? 知陰陽(yáng)之虧勝, 則盡其善矣。 若必曰某臟某經(jīng), 必用某方某藥, 不知通變, 多失其真。 故凡鑿執(zhí)之談, 每有說(shuō)得行不得者, 正以心之所至, 口不能宣也, 必也知幾知微, 斯足稱神悟之品。

經(jīng)病之輕證: 皮毛枯澀, 汗出, 眩運(yùn), 鼻塞者, 肺之經(jīng)病。血脈不榮, 顏色憔悴者, 心之經(jīng)病。肌肉消瘦, 浮腫不仁, 肉?筋惕, 四肢不用者, 脾之經(jīng)病。筋力疲困, 拘急掉瘛, 肋脹痛者, 肝之經(jīng)病。 口眼歪斜者, 足陽(yáng)明及肝膽經(jīng)病。骨弱無(wú)力, 坐立不能者, 腎之經(jīng)病。

經(jīng)病之危證: 皮腠冰冷, 滑汗如油, 畏寒之甚者, 肺之經(jīng)病。舌強(qiáng)不能言者, 心腎經(jīng)病。唇緩口開(kāi)手撒者, 脾之經(jīng)病。眼瞀昏黑無(wú)見(jiàn), 筋痛之極者, 肝腎經(jīng)病。耳聾絕無(wú)聞, 骨痛之極者, 腎之經(jīng)病。反張戴眼, 腰脊如折者, 膀胱經(jīng)病。

臟病之稍輕證: 欬嗽微喘, 短氣, 悲憂不已者, 病在肺臟。言語(yǔ)無(wú)倫, 神昏多笑, 不寐者, 病在心臟。腹?jié)M少食, 吐涎嘔惡, 吞酸噯氣, 譫語(yǔ)多思者, 病在脾胃。胸?氣逆, 多驚多怒者, 病在肝膽。少腹疼痛, 二便不調(diào), 動(dòng)氣上衝, 陰痿, 呻吟多恐者, 病在腎臟。

臟病之危證: 氣大急大喘, 或氣脫失聲, 色灰白或紫赤者, 肺腎氣絕。 神脫色脫, 昏沉不醒, 色赤黑者, 心臟氣絕。 痰涎壅極, 吞吐不能, 呃逆不止, 腹脹之極, 色青黑者, 脾胃氣絕。 眼閉不開(kāi), 急躁援亂, 懊?囊縮, 色青灰白者, 肝臟氣絕。 聲瘖不出, 寒厥不回, 二便閉不能通, 泄不能禁者, 腎臟氣絕。

不治證

凡非風(fēng)口開(kāi)眼閉, 手撒遺尿, 吐沫直視, 聲如鼾睡, 昏沉不醒, 肉脫筋痛之極, 髮直, 搖頭上竄, 面赤如裝, 或頭重, 面鼻山根青黑, 汗綴如珠, 痰聲漉漉者, 皆不治。

非風(fēng)之脈, 遲緩可生, 急數(shù)弦大者死。

述古共二條, 是皆風(fēng)門(mén)論治, 故列於此

華元化曰: 風(fēng)之厥, 皆由中於四時(shí)不從之氣, 故為病焉。 有癮疹者, 有偏枯者, 有失音者, 有歷節(jié)者, 有癲厥者, 有疼痛者, 有聾瞽者, 有瘡癩者, 有脹滿者,

有喘乏者, 有赤白者, 有青黑者, 有瘙癢者, 有狂妄者, 皆起於風(fēng)也。 其脈浮虛者, 自虛而得之。實(shí)大者, 自實(shí)而得之。 弦緊者, 汗出而得之。 喘乏者, 飲酒而得之。癲厥者, 自勞而得之。 手足不遂, 語(yǔ)言謇失者, 房中而得之。 癮疹者, 自卑濕而得之。 歷節(jié)疼痛者, 因醉犯房而得之。 聾瞽瘡癩者, 自五味飲食, 冒犯禁忌而得之。 千端萬(wàn)狀, 莫離於五臟六腑而生矣。

薛立齋曰: 前證若因腎虛陰火而肝燥者, 宜用六味地黃丸生腎水, 滋肝血。 若因怒動(dòng)肝火而血耗者, 用四物加柴, 梔, 丹皮, 茯苓以清肝火, 生肝血。 若因脾經(jīng)鬱結(jié)而血耗者, 用歸脾, 四物二湯以補(bǔ)脾氣, 生肝血。 若脾氣虛而痰滯者, 用二陳加白朮, 柴胡, 健脾以化痰。 若因脾虛濕而風(fēng)痰不利者, 用二陳加南星, 蒼朮, 防風(fēng), 勝濕以化痰。 若脾經(jīng)鬱而滯者, 用歸脾湯加柴胡, 半夏。 若腎經(jīng)敗液為痰者, 用六味丸。

灸法

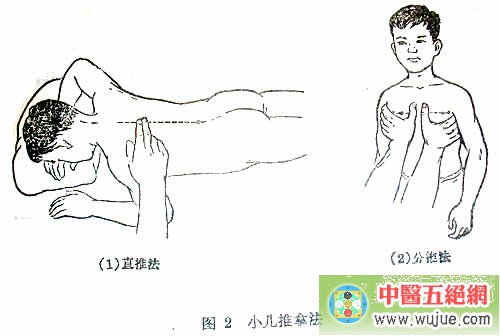

凡用灸法, 必其元陽(yáng)暴脫, 及營(yíng)衛(wèi)血?dú)獠徽{(diào), 欲收速效, 惟艾火為良。 然用火之法, 惟陽(yáng)虛多寒, 經(jīng)絡(luò)凝滯者為宜。 若火盛金衰, 水虧多燥, 脈數(shù)發(fā)熱, 咽乾面赤, 口渴便熱等證, 則不可妄加艾火。 若誤用之, 必致血愈燥而熱愈甚, 是反速其危矣。

凡灸法, 頭面上艾炷宜小不宜大, 手足上乃可粗也。 又須自上而下,不可先灸下, 後灸上。

灸非風(fēng)卒厥危急等證: 神闋: 用淨(jìng)鹽炒乾, 納於臍中令滿, 上加厚薑一片蓋定,

灸百壯至五百壯, 愈多愈妙。 薑焦則易之。 或以川椒代鹽; 或用椒於下, 上蓋以鹽, 再蓋以薑灸之, 亦佳。 丹田, 氣海: 二穴俱連命門(mén), 實(shí)為生氣之海, 經(jīng)脈之本, 灸之皆有大效。

灸非風(fēng)連臟, 氣塞涎上, 昏危不語(yǔ)等證: 百會(huì), 風(fēng)池, 大椎, 肩井, 曲池, 間使, 足三里。

灸口眼歪斜: 聽(tīng)會(huì)灸眼, 客主人灸眼, 頰車灸口, 地倉(cāng)灸口, 承漿灸口, 合谷。

灸手足不遂, 偏枯等證: 百會(huì), 肩?, 曲池, 風(fēng)巿, 環(huán)跳, 足三里, 絕骨即懸鐘。

華元化曰: 心風(fēng)者宜灸心俞。 肺風(fēng)者宜灸肺俞。 脾風(fēng)者宜灸脾俞。 肝風(fēng)者宜灸肝俞。 腎風(fēng)者宜灸腎俞。 又治陽(yáng)脫灸法, 見(jiàn)熱陣四十六。

非風(fēng)論列方

四君子湯補(bǔ)一。 金水六君煎新和一。 五福飲新補(bǔ)六。 大營(yíng)煎新補(bǔ)十四。

十全大補(bǔ)湯補(bǔ)二十。 歸脾湯補(bǔ)三二。 二陰煎新補(bǔ)十。 加減一陰煎新補(bǔ)九。

四逆湯熱十四。 獨(dú)參湯補(bǔ)三五。 六味回陽(yáng)飲新熱二。 理陰煎新熱三。 左歸飲新補(bǔ)二。

六味丸補(bǔ)百二十。 右歸丸新補(bǔ)五。 二陳湯和一。 六君子湯補(bǔ)五。 大補(bǔ)元煎新補(bǔ)一。

五味異功散補(bǔ)四。 小營(yíng)煎新補(bǔ)十五。 四物湯補(bǔ)八。 補(bǔ)中益氣湯補(bǔ)三十。

一陰煎新補(bǔ)八。 三陰煎新補(bǔ)十一。 十味香薷飲和一七一。 生脈散補(bǔ)五六。

理中湯熱一。 溫胃飲新熱五。 右歸飲新補(bǔ)三。 左歸丸新補(bǔ)四。 八味丸補(bǔ)一二一。

六安煎新和二。 白虎湯寒二。 徒薪飲新寒四。 抱龍丸小八五。 蘇合丸和三七一。

獨(dú)聖散攻百六。 稀涎散攻四三。 抽薪飲新寒三。 綠豆飲新寒十四。 牛黃丸和三六五。

吐法新攻一。 茶調(diào)散攻百七。 人參竹葉石膏湯寒五。

論外備用方

參附湯補(bǔ)三七。 [神效]黃耆湯補(bǔ)四八麻木。 地黃飲子補(bǔ)九九。 三生飲熱九四痰盛。

易老天麻丸和二七五血虛受邪。 三建湯熱四二陰厥。 通關(guān)散因九八酒浸牛膝丸和三百八腰腳無(wú)力。 朮附湯補(bǔ)四一。 人參膏補(bǔ)一六三。 青州白丸子和百十二痰氣。 愈風(fēng)丹和二七四血?dú)馐苄啊?交加散和二五二血虛經(jīng)閉。 神應(yīng)養(yǎng)真丹和三一三癱瘓。 續(xù)斷丸和三百六腳病。 調(diào)元健步丸和三一一下步無(wú)力。

厥逆

經(jīng)義并附釋義

脈解篇曰: 內(nèi)奪而厥, 則為瘖俳, 此腎虛也, 少陰不至者, 厥也。

詳本篇之言厥者, 以其內(nèi)奪, 謂奪其五內(nèi)之精氣也。 瘖, 聲不能出也; 俳, 肢體偏廢也。 今人見(jiàn)此, 必皆謂之中風(fēng), 而不知由於內(nèi)奪, 由于腎虛。 蓋聲出於肺而本乎腎, 形強(qiáng)在血而本乎精, 精氣之本皆主於腎, 故少陰不至則為厥。 又調(diào)經(jīng)論曰: 志不足則厥。 本神篇曰: 腎氣虛則厥。 觀此諸論, 則非風(fēng)之義可知矣。 故凡治此者, 當(dāng)以前非風(fēng)證治第三條等法主之。

調(diào)經(jīng)論岐伯曰: 氣之所并為血虛, 血之所并為氣虛。 帝曰: 人之所有者, 血與氣耳。 今夫子乃言血并為虛, 氣并為虛, 是無(wú)實(shí)乎? 岐伯曰: 有者為實(shí), 無(wú)者為虛。 今血與氣相失。 故為虛焉。 血與氣并, 則為實(shí)焉。 血之於氣并走於上, 則為大厥, 厥則暴死, 氣復(fù)反則生, 不反則死。

氣并為血虛, 血并為氣虛, 此陰陽(yáng)之偏敗也。 今其氣血并走於上, 則陰虛於下而神氣無(wú)根, 是即陰陽(yáng)相離之候。 故致厥脫而暴死, 復(fù)反者輕, 不反者甚。 此正時(shí)人所謂卒倒暴仆之中風(fēng), 亦即痰火上壅之中風(fēng), 而不知實(shí)由于下虛也。 然上實(shí)者, 假實(shí)也, 其有甚者, 亦宜稍為清理; 下虛者, 真虛也, 若無(wú)實(shí)邪可據(jù), 則速當(dāng)峻補(bǔ)其下。

陽(yáng)明脈解篇曰: 厥逆連臟則死, 連經(jīng)則生。

觀本篇之連經(jīng)連臟, 本以厥逆為言, 何其明顯平正。 蓋連經(jīng)者, 病在肌表, 故輕而生; 連臟者, 病在根本, 故重而死。 既知此為厥逆, 則凡卒倒暴仆等證, 其非風(fēng)也可知, 而河間諸公皆以中腑中臟為言, 則是風(fēng)非風(fēng), 始混亂而莫辨矣。

大奇論曰: 脈至如喘, 名曰暴厥。 暴厥者, 不知與人言。

解精微論曰: 厥則目無(wú)所見(jiàn)。 夫人厥則陽(yáng)氣并於上, 陰氣并於下。 陽(yáng)并於上, 則火獨(dú)光也; 陰并於下, 則足寒, 足寒則脹也。

詳此二論, 云脈至如喘者, 謂脈之急促如喘。 此血?dú)鈹y之候, 故致暴厥不言, 即今人所謂中風(fēng)不語(yǔ)之屬也。 云陽(yáng)并於上, 陰并於下, 此即上熱下寒, 水火不交之候, 故為目無(wú)所見(jiàn), 即中風(fēng)昏眩之屬也。 不語(yǔ)者, 責(zé)在肺腎; 昏眩者, 責(zé)在肝脾。 暫見(jiàn)者, 氣復(fù)則甦; 陰敗者, 最危之候。 俱當(dāng)按法如前而救其本。

終始篇曰: 厥逆為病也, 足暴清, 胸若將裂, 腸若將以刀切之, 煩而不能食, 脈大小皆澀, 煖取足少陰, 清取足陽(yáng)明, 清則補(bǔ)之, 溫則瀉之。

暴清, 即暴冷也。 若裂若切, 謂其懊?痛楚, 莫可名狀, 此即所謂躁擾煩亂之中風(fēng)也。 有火者, 多溫?zé)岫}洪大, 宜清陰中之火; 有痰者, 多喘壅而脈滑實(shí), 宜開(kāi)上焦之痰; 無(wú)火無(wú)痰, 多寒涼而脈澀弱, 宜補(bǔ)其元?dú)狻?凡證有若此而兼之昏亂不醒者, 此真連臟之甚者也, 多不可治。

生氣通天論曰: 陽(yáng)氣者, 煩勞則張, 精絕, 辟積於夏, 使人煎厥。 陽(yáng)氣者, 大怒則形氣絕而血菀於上, 使人薄厥。

此云煎厥者, 即熱厥之類, 其因煩勞而病積於夏, 亦今云暑風(fēng)之屬也; 若見(jiàn)抽搐, 痰涎, 卒倒者, 當(dāng)即以前暑風(fēng)之法治之。 薄厥者, 急迫相薄之謂, 因於大怒, 即氣厥, 血厥之屬, 治法如後。

通評(píng)虛實(shí)論曰: 凡治消癉仆擊, 偏枯痿厥, 氣滿發(fā)逆, 肥貴人, 則膏粱之疾也。

膈則閉絕, 上下不通, 則暴憂之病也。 暴厥而聾, 偏塞閉不通, 內(nèi)氣暴薄也。 不從內(nèi), 外中風(fēng)之病, 故瘦留著也。

詳此膏粱之疾, 即酒色之傷, 脾腎之病也; 暴憂之病, 即悲憂傷肺之屬也; 內(nèi)氣暴薄, 即鬱怒傷肝之屬也, 凡此皆內(nèi)傷之病。 其有不從內(nèi), 而外中於風(fēng)者, 則必留著經(jīng)絡(luò), 故為消瘦痛痺之病。 是可見(jiàn)內(nèi)傷外感之辨, 其不可混言有如此。

逆順?lè)适萜? 夫衝脈者, 五臟六腑之海也。 五臟六腑皆稟焉。 其上者, 出於頏顙, 滲諸陽(yáng), 灌諸精。 其下者, 注少陰之大絡(luò), 出於氣街, 循陰股內(nèi)廉, 入膕中, 伏行骭骨內(nèi), 下至內(nèi)踝之後屬而別。 其下者, 並於少陰之經(jīng), 滲三陰。 其前者, 伏行出跗屬, 下循跗, 入大指間, 滲諸絡(luò)而溫肌肉。 故別絡(luò)結(jié)則跗上不動(dòng), 不動(dòng)則厥, 厥則寒矣。

詳此衝脈之義, 則上自頭, 下自足, 後自背, 前自腹, 凡五臟六腑, 十二經(jīng)脈, 無(wú)所不稟, 故稱為五臟六腑十二經(jīng)脈之海。 夫海為百川之宗, 凡諸經(jīng)發(fā)源之處, 即皆有會(huì)合之義, 其於通身血?dú)馐⑺ソ詺w乎此可知也。 然衝脈起於胞中, 即其經(jīng)絡(luò)之所, 亦即其聚畜之所, 故稱為血海, 亦稱為命門(mén), 此即所謂根本之宅也。 若素縱情慾, 以致精氣之源傷敗於此, 則厥脫暴仆等病, 亦因於此。 不然, 則何以忽然仆倒而神形俱敗, 表裏俱殘, 全無(wú)知覺(jué), 一至於此, 是豈一經(jīng)一臟之病之所致歟? 於此察之, 則實(shí)由衝脈崩敗必?zé)o疑矣。 故凡治此者, 欲舍根蒂而求其濟(jì), 吾知其必?zé)o是理也。 衝脈詳義具[類經(jīng)?經(jīng)絡(luò)類]第二十七篇註中。

繆刺論曰: 邪客於手足少陰太陰足陽(yáng)明之絡(luò), 此五絡(luò)皆會(huì)於耳中, 上絡(luò)左角。 五絡(luò)俱竭, 令人身脈皆動(dòng), 而形無(wú)知也, 其狀若尸, 或曰尸厥。 鬄其左角之髮方一寸, 燔治, 飲以美酒一杯, 不能飲者灌之, 立已。

詳此尸厥一證, 乃外邪卒中之惡候, 凡四時(shí)不正之氣, 及山魔土煞五尸魘魅之屬皆是也。 犯之者, 忽然手足厥冷, 肌膚寒栗, 面目青黑, 精神不守, 或口噤妄言, 痰涎壅塞, 或頭旋運(yùn)倒, 不省人事, 即名飛尸卒厥, 宜用鍼法, 具見(jiàn)本經(jīng)。 若用艾灸, 則無(wú)如秦承祖灸鬼法及華陀灸陽(yáng)脫法為妙。 凡用藥之法, 當(dāng)知邪之所湊, 必因氣虛, 故在本經(jīng)即以左角之血餘, 用補(bǔ)五絡(luò)之脫竭, 其義可知。 若此危急之際, 非用參附回陽(yáng)等藥, 何以挽回? 若果邪氣壅盛, 胸膈不清, 則不得不先為開(kāi)通, 然後調(diào)理, 宜不換金正氣散, 流氣飲, ?薑湯, 蘇合丸之類酌而主之。

方盛衰論: 雷公請(qǐng)問(wèn), 氣之多少, 何者為逆? 何者為從? 帝曰: 陽(yáng)從左, 陰從右, 老從上, 少?gòu)南隆?是以氣多少, 逆皆為厥。 問(wèn)曰: 有餘者厥耶? 答曰: 一上不下, 寒厥到膝, 少者秋冬死, 老者秋冬生。 氣上不下, 頭痛癲疾, 求陽(yáng)不得, 求陰不審, 五部隔無(wú)徵, 若居曠野, 若伏空室, 綿綿乎屬不滿日。 是以少氣之厥, 令人妄夢(mèng), 其極至迷。

此言氣逆者, 即為厥也。 凡陰陽(yáng)之氣, 陽(yáng)從左而升, 陰從右而降, 故陽(yáng)病者左為甚, 陰病者右為甚, 以升者不升, 降者不降, 而逆其升降之氣也。 又人之生氣, 必自下而升, 故老人之氣已衰於下, 而從上者為順; 少壯之氣, 先盛於下, 而從下者為順。 若以老人而神衰於上, 其所終之氣可知; 少壯而形衰於下, 其所始之氣可知, 皆逆候也。 及其為病而一上不下, 此其根本已虧, 故寒厥到膝。 少年以陽(yáng)氣方盛, 而陽(yáng)衰若此, 故秋冬當(dāng)死。 老人以陽(yáng)氣本衰, 而畏寒其常, 故秋冬無(wú)慮。 凡此厥逆之病, 謂其陽(yáng)若非陽(yáng), 謂其陰若非陰, 五臟隔絕, 無(wú)徵可驗(yàn), 若不能終其日者, 蓋甚言其凋敝難為也。 若人之妄夢(mèng)而有至迷亂昏絕者, 此以心腎不交而精神散越, 故為厥逆, 有至如此, 亦總屬少陰根本之病。

厥論岐伯曰: 陽(yáng)氣衰於下, 則為陽(yáng)厥; 陰氣衰於下, 則為熱厥。 帝曰: 熱厥之為熱也, 必起於足下者何也? 岐伯曰: 陽(yáng)氣起於足五指之表, 陰脈者集於足下而聚於足心, 故陽(yáng)氣勝則足下熱也。 帝曰: 寒厥之為寒也, 必從五指而上於膝者何也? 曰: 陰氣起於五指之裏, 集於膝下而聚於膝上, 故陰氣勝則從五指至膝上寒。 其寒也, 不從外, 皆從內(nèi)也。 寒厥何失而然也? 此人者質(zhì)壯, 以秋冬奪於所用, 陽(yáng)氣衰, 不能滲營(yíng)其經(jīng)絡(luò), 陽(yáng)氣日損, 陰氣獨(dú)在, 故手足為之寒也。 熱厥何如而然也? 酒入於胃, 則絡(luò)脈滿而經(jīng)脈虛, 陰氣虛則陽(yáng)氣入, 陽(yáng)氣入則胃不和, 胃不和則精氣竭, 精氣竭則不營(yíng)其四支也。

此人必?cái)?shù)醉, 若飽以入房, 氣聚於脾中不得散, 酒氣與穀氣相薄, 熱盛於中, 故熱遍於身, 內(nèi)熱而溺赤也。 夫酒氣盛而慓悍, 腎氣日衰, 陽(yáng)氣獨(dú)勝, 故手足為之熱也。 帝曰: 厥或令人腹?jié)M, 或令人暴不知人, 或至半日, 遠(yuǎn)至一日乃知者, 何也? 岐伯曰: 陰氣盛於上, 則下虛, 下虛則腹脹滿; 陽(yáng)氣盛於上, 則下氣重上而邪氣逆, 逆則陽(yáng)氣亂, 陽(yáng)氣亂則不知人也。

厥論帝曰: 願(yuàn)聞六經(jīng)脈之厥狀病能也。 岐伯曰: 巨陽(yáng)之厥, 則腫首頭重, 足不能行, 發(fā)為眴仆, 嘔血善?。 陽(yáng)明之厥, 則癲疾欲走呼, 腹?jié)M不得臥, 面赤而熱, 妄見(jiàn)而妄言, 喘欬身熱, 善驚?嘔血。 少陽(yáng)之厥, 則暴聾頰腫而熱, ?痛, 胻不可以運(yùn), 機(jī)關(guān)不利, 腰不可以行, 項(xiàng)不可以顧, 發(fā)腸癰不可治, 驚者死。 太陰之厥, 則腹?jié)M?脹, 後不利, 不飲食, 食則嘔, 不得臥, 胻急攣, 心痛引腹。 少陰之厥, 則口乾溺赤, 腹?jié)M心痛, 嘔變, 下泄清。 厥陰之厥, 則少腹腫痛, 腹脹, 涇溲不利, 好臥屈膝, 陰縮腫, 胻內(nèi)熱, 攣腰痛, 虛滿, 譫言。 三陰俱逆, 不得前後, 使人手足寒, 三日死。 手太陰厥逆, 虛滿而欬, 善嘔沫。 手心主, 少陰厥逆, 心痛引喉, 身熱。 死不可治。 手太陽(yáng)厥逆, 耳聾泣出, 項(xiàng)不可以顧, 腰不可以俛仰。 手陽(yáng)明, 少陽(yáng)厥逆, 發(fā)喉痺, 嗌腫, 痙。

詳本論之寒厥熱厥, 雖皆以手足為言, 而實(shí)以陰陽(yáng)之?dāng)y為言也, 故寒厥言?shī)Z於所用, 熱厥言因於數(shù)醉。 正以陰陽(yáng)之氣, 無(wú)不起於手足, 故凡厥之將作, 則寒熱麻痹必先由手足而起。 及其甚也, 則變出百端, 或五臟六腑各有其證如此。 然則手足之厥, 特其形見(jiàn)之徵兆耳, 而見(jiàn)微知著, 自當(dāng)因標(biāo)而慮本也。

傷寒厥逆

仲景曰: 傷寒一二日至四五日而厥者, 必發(fā)熱, 前熱者後必厥, 厥深者熱亦深, 厥微者熱亦微。 厥應(yīng)下之, 而反發(fā)汗者, 必口傷爛赤。 凡厥者, 陰陽(yáng)氣不相順接, 便為厥。 厥者, 手足逆冷是也。 厥少熱多, 其病當(dāng)愈; 寒多熱少, 陽(yáng)氣退, 其病為進(jìn)也。

詳此仲景之厥逆, 頗與[內(nèi)經(jīng)]有異。 蓋以手足言之: 在[內(nèi)經(jīng)]則有寒厥熱厥之分, 在仲景則單以逆冷者為厥。 再以邪正言之: 在[內(nèi)經(jīng)]則論在元?dú)? 故其變出百端, 而在氣在血俱有危證; 在仲景則論在邪氣, 故單據(jù)手足, 而所畏者, 則在陰進(jìn)而陽(yáng)退也。 觀成無(wú)己曰: 厥為陰之盛也, 義可知矣。 諸傷寒厥逆等證, 俱詳具傷寒門(mén)。

論證

厥逆之證, 危證也。 蓋厥者盡也, 逆者亂也, 即氣血敗亂之謂也。 故[內(nèi)經(jīng)]特重而詳言之。 如云卒厥, 暴厥者, 皆厥逆之總名也; 如云寒厥, 熱厥者, 分厥逆之陰陽(yáng)也; 如云連經(jīng), 連臟者, 論厥逆之死生也。 再若諸經(jīng)臟腑之辨, 亦既詳矣。 又近世猶有氣厥, 血厥, 痰厥, 酒厥, 臟厥, 蚘厥等證, 亦無(wú)非本之經(jīng)義。 觀[內(nèi)經(jīng)]諸論, 已極明顯, 奈何後人猶不能察, 凡遇此證, 則悉認(rèn)之為中風(fēng), 竟不知厥逆為何病, 而通作風(fēng)治, 害孰甚焉! 余深悲之, 故於前非風(fēng)門(mén)悉力辨正。 至於治此之法, 即當(dāng)以前非風(fēng)證治, 互相參用, 正所以治厥逆也。 其有未盡等證, 仍列如後條。

論治共七條

寒厥熱厥之治: 凡寒厥者, 必四肢清涼, 脈沉微不數(shù), 或雖數(shù)而無(wú)力, 或畏寒喜熱, 引衣自覆, 或下利清穀, 形證多惺惺。 雖此類皆屬寒證, 然似熱非熱之證猶多, 故凡以手足見(jiàn)厥而脈證俱無(wú)寒熱者, 悉寒厥之無(wú)疑也。 熱厥者, 必先多熱證, 脈沉滑而數(shù), 畏熱喜冷, 揚(yáng)手掉足, 或煩躁不寧, 大便秘赤, 形證多昏冒。 凡治此二者, 即當(dāng)以非風(fēng)門(mén)治寒治熱之法主之。 至若傷寒厥證, 其陰其陽(yáng), 亦當(dāng)以此法為辨。 但傷寒之厥, 辨在邪氣, 故寒厥宜溫, 熱厥可攻也。 [內(nèi)經(jīng)]之厥, 重在元?dú)? 故熱厥當(dāng)補(bǔ)陰, 寒厥當(dāng)補(bǔ)陽(yáng)也。 二者之治, 不可不察。

氣厥之證有二, 以氣虛, 氣實(shí)皆能厥也。 氣虛卒倒者, 必其形氣索然, 色清白, 身微冷, 脈微弱。 此氣脫證也, 宜參, 耆, 歸, 朮, 地黃, 枸杞, 大補(bǔ)元煎之屬, 甚者以回陽(yáng)飲, 獨(dú)參湯之類主之。 氣實(shí)而厥者, 其形氣憤然勃然, 脈沉弦而滑, 胸膈喘滿。 此氣逆證也。 經(jīng)曰: 大怒則形氣絕, 而血菀於上, 即此類也。 治宜以排氣飲, 或四磨飲, 或八味順氣散, 蘇合香丸之類先順其氣, 然後隨其虛實(shí)而謂理之。 又若因恕傷氣, 逆氣旋去而真氣受損者, 氣本不實(shí)也。 若素多憂鬱恐畏而氣怯氣陷者, 其虛尤可知也。 若以此類而用行氣開(kāi)滯等劑, 則誤矣。

血厥之證有二, 以血脫, 血逆皆能厥也。 血脫者, 如大崩大吐, 或產(chǎn)血盡脫, 則氣亦隨之而脫, 故致卒仆暴死。 宜先掐人中, 或燒醋炭以收其氣, 急用人參一, 二兩煎湯灌之, 但使氣不盡脫, 必漸甦矣; 然後因其寒熱, 徐為調(diào)理。 此所謂血脫益氣也。 若不知此而但用血分等藥, 則幾微之氣忽爾散失; 陰無(wú)所主, 無(wú)生機(jī)矣。 其或有用寒涼以止血者, 必致敗絕陽(yáng)氣, 適足以速其死耳。 血逆者, 即經(jīng)所云血之與氣并走於上之謂, 又曰大怒則形氣絕而血菀於上之類也。 夫血因氣逆, 必須先理其氣, 氣行則血無(wú)不行也。 宜通瘀煎或化肝煎之類主之, 俟血行氣舒, 然後隨證調(diào)理。

痰厥之證, 凡一時(shí)痰涎壅塞, 氣閉昏憒, 藥食俱不能通, 必先宜或吐或開(kāi), 以治其標(biāo), 此不得不先救其急也。 但覺(jué)痰氣稍開(kāi), 便當(dāng)治其病本。 如因火生痰者, 宜清之降之; 因風(fēng)寒生痰者, 宜散之溫之; 因濕生痰者, 宜燥之利之; 因脾虛生痰者, 自宜補(bǔ)脾; 因腎虛生痰者, 自宜補(bǔ)腎。 此痰之不必治也, 但治其所以痰而痰自清矣。 然猶有不可治痰者, 恐愈攻愈虛, 而痰必愈甚也。 諸治痰法, 見(jiàn)前非風(fēng)門(mén)治痰條中。

酒厥之證, 即經(jīng)所云熱厥之屬也, 又經(jīng)云酒風(fēng)者, 亦此類也。 凡縱飲無(wú)節(jié)之人, 多有此病。 方其氣血正盛, 力能勝之, 不知酒害之何有; 及其將衰, 則酒之侮人斯可畏耳。 酒病極多, 莫知所出。 其為酒厥, 則全似中風(fēng), 輕者尤自知人, 重者卒爾暈倒, 忽然昏憒, 或躁煩, 或不語(yǔ), 或痰涎如涌, 或氣喘發(fā)熱, 或欬嗽, 或吐血。 但察其大便乾燥, 脈實(shí)喜冷者, 此濕熱上壅之證, 宜以抽薪飲之類, 疾降其火。 火之甚者, 仍以梨漿飲, 綠豆飲之屬, 更迭進(jìn)之, 以解其毒。 此證大忌辛燥等物。 務(wù)使?jié)駸釢u退, 神氣稍復(fù), 然後用補(bǔ)陰等劑, 以善其後。 其有大便不實(shí), 或無(wú)火證而脈見(jiàn)緩弱者, 則不宜清火, 但以二陳湯, 六君子湯, 或金水六君煎之類主之。 若因酒傷陰, 以致脾腎兩虛而為厥脫者, 非速救本源, 終無(wú)濟(jì)也。 凡患此者, 宜終身忌酒, 勿使沾唇可也; 若不知戒, 再犯必難為矣。

色厥之證有二: 一曰暴脫, 一曰動(dòng)血也。 凡色厥之暴脫者, 必以其人本虛, 偶因奇遇, 而悉力勉為者有之; 或因相慕日久而縱竭情欲者亦有之。 故於事後則氣隨精去, 而暴脫不返, 宜急掐人中, 仍令陰人摟定, 用口相對(duì), 務(wù)使暖氣噓通以接其氣, 勿令放脫, 以保其神, 隨用獨(dú)參湯灌之, 或速灸氣海數(shù)十壯, 以復(fù)陽(yáng)氣, 庶可挽回。 第以臨時(shí)慌張, 焉知料理, 故每致不救。 然此以即病者言, 所見(jiàn)誠(chéng)不多也。 其有不即病而病此者, 則甚多也。 又何以言之? 以其精去於頻而氣脫於漸, 故每於房欲二, 二日之後, 方見(jiàn)此證。 第因其病不在即, 故不以此為病, 兼之人多諱此, 而不知中年之後, 多有因此而病者, 是皆所謂色厥也。 奈時(shí)師不能察, 而每以中風(fēng)斃之耳。 凡治此者, 單宜培補(bǔ)命門(mén), 或水或火, 當(dāng)以非風(fēng)門(mén)治法第三條者主之。 又色厥之動(dòng)血者, 以其血?dú)獠⒆哽渡? 亦血厥之屬也。 但與大怒血逆者不同, 而治法亦有所異。 蓋此因欲火上炎, 故血隨氣上, 必其情欲動(dòng)極而欲不能遂者有之, 或借曲蘗以強(qiáng)遏鬱火者亦有之。 其證則忽爾暴吐, 或鼻?不能禁止, 或厥逆, 或汗出, 或氣喘, 或欬嗽, 此皆以陰火上沖而然。 凡治此者, 必先制火以抑其勢(shì), 宜清化飲, 四陰煎, 或加減一陰煎之類主之。 其有陰竭於下, 火不歸源, 別無(wú)煩熱脈證, 而血厥不止垂危者, 非鎮(zhèn)陰煎必不能救。 待其勢(shì)定, 然後因證酌治之。

臟厥, 蚘厥二證, 皆傷寒證也, 並見(jiàn)傷寒門(mén)。

述古

華元化陽(yáng)厥論曰: 驟風(fēng)暴熱, 雲(yún)物飛揚(yáng), 晨晦暮晴, 夜炎晝冷, 應(yīng)寒不寒, 當(dāng)雨不雨, 水竭土壤, 時(shí)歲大旱, 草木枯悴, 江河之涸, 此天地之陽(yáng)厥也。 暴壅塞, 忽喘促, 四肢不收, 二腑不利, 耳聾目盲, 咽乾口焦, 喉舌生瘡, 鼻流清涕, 頰赤心煩, 頭昏腦重, 雙睛似火, 一身如燒, 素不能者乍能, 素不欲者乍欲, 登高歌笑, 棄衣奔走, 狂言妄語(yǔ), 不辨親疏, 發(fā)躁無(wú)度, 飲水不休, 胸膈膨脹, 腹?滿悶, 背疽肉爛, 煩潰消中, 食不入胃, 水不穿腸, 驟腫暴滿, 叫呼昏冒, 不省人事, 疼痛不知去處, 此人之陽(yáng)厥也。 陽(yáng)厥之脈, 舉按有力者生, 絕者死。 陰厥論曰: 飛霜走雹, 朝昏暮靄, 雲(yún)雨飄飄, 風(fēng)露寒冷, 當(dāng)熱不熱, 未寒而寒, 時(shí)氣淋淫, 泉生田野, 山摧地裂, 土壤河溢, 月晦日昏, 此天地之陰厥也。 暴啞卒寒, 一身拘急, 四肢拳攣, 唇青面黑, 目直口噤, 心腹?jié)M痛, 頭頷搖鼓, 腰腳沉重, 語(yǔ)言蹇澀, 上吐下瀉, 左右不仁, 大小便滑, 吞吐酸綠, 悲憂慘戚, 喜怒無(wú)常者, 此人之陰厥也。 陰厥之脈, 舉指弱, 按指大者生, 舉按俱絕者死。 一身悉冷, 額汗自出者亦死。 陰厥之病, 過(guò)三日勿治。

厥逆論列方

獨(dú)參湯補(bǔ)三五。 六君子湯補(bǔ)五。 四陰煎新補(bǔ)十二。 清化飲新因十三。

四味回陽(yáng)飲新熱一。 排氣飲新和六。 通瘀煎新因五。 加減一陰煎新補(bǔ)九。

八味順氣散和二四四。 大補(bǔ)元煎新補(bǔ)一。 鎮(zhèn)陰煎新熱十三。 六味回陽(yáng)飲新熱二。

化肝煎新寒十。 二陳湯和一。 金水六君煎新和一。 四磨飲和五二。

蘇合香丸和三七一。

論外備用方

星香湯和二四三痰氣厥。 沉香桂附丸熱百十一厥冷。 薑附湯熱三二厥冷轉(zhuǎn)筋。 四逆湯熱十四寒厥。 三建湯熱四二陰寒。 附子理中湯熱二虛寒。 大已寒丸熱百七十中寒。 四逆散散二八熱厥。 養(yǎng)正丹熱一八八痰厥不降。

傷風(fēng)

經(jīng)義

骨空論曰: 風(fēng)者百病之始也。 風(fēng)從外入, 令人振寒, 汗出頭痛, 身重惡寒, 治在風(fēng)府, 調(diào)其陰陽(yáng), 不足則補(bǔ), 有餘則瀉。

陰陽(yáng)應(yīng)象大論曰: 邪風(fēng)之至, 疾如風(fēng)雨。

太陰陽(yáng)明論曰: 陽(yáng)受風(fēng)氣, 陰受濕氣。 傷於風(fēng)者, 上先受之; 傷於濕者, 下先受之。

歲露論曰: 賊風(fēng)邪氣, 乘虛傷人。

八正神明論曰: 正邪者, 身形若用力汗出, 腠理開(kāi), 逢虛風(fēng), 其中人也微, 故莫如其情, 莫見(jiàn)其形。

平人氣象論曰: 脈滑曰風(fēng)。

風(fēng)論曰: 風(fēng)氣藏於皮膚之間, 內(nèi)不得通, 外不得泄。 風(fēng)者善行而數(shù)變, 腠理開(kāi)則灑然寒, 閉則熱而悶, 其寒也則衰飲食, 其熱也則消肌肉, 故使人怢慄而不能食, 名曰寒熱。

評(píng)熱病論曰: 勞風(fēng)法在肺下, 其為病, 使人強(qiáng)上冥視, 唾出若涕, 惡風(fēng)而振寒, 此為勞風(fēng)之病。 巨陽(yáng)引精者三日, 中年者五日, 不精者七日, 欬出清黃涕, 其狀如膿, 大如彈丸, 從口中若鼻中出, 不出則傷肺, 傷肺則死也。

論證

傷風(fēng)之病, 本由外感, 但邪甚而深者, 遍傳經(jīng)絡(luò), 即為傷寒; 邪輕而淺者, 止犯皮毛, 即為傷風(fēng)。 皮毛為肺之合而上通於鼻, 故其在外則為鼻塞聲重, 甚者并連少陽(yáng), 陽(yáng)明之經(jīng), 而或?yàn)轭^痛, 或?yàn)樵骱l(fā)熱; 其在內(nèi)則多為欬嗽, 甚者邪實(shí)在肺而為痰為喘。 有寒勝而受風(fēng)者, 身必?zé)o汗而多欬嗽, 以陰邪閉鬱皮毛也; 有熱勝而受風(fēng)者, 身必多汗惡風(fēng)而欬嗽, 以陽(yáng)邪開(kāi)泄肌腠也。 有氣強(qiáng)者, 雖見(jiàn)痰嗽, 或五六日, 或十餘日, 肺氣疏則頑痰利, 風(fēng)邪漸散而愈也; 有氣弱者, 邪不易解而痰嗽日甚, 或延綿數(shù)月風(fēng)邪猶在, 非用辛溫必不散也; 有以衰老受邪而不慎起居, 則舊邪未去, 新邪繼之, 多致終身受其累, 此治之尤不易也。 蓋凡風(fēng)邪傷人, 必在肩後頸根大杼, 風(fēng)門(mén), 肺俞之間,

由茲達(dá)肺最近最捷, 按而酸處, 即其逕也, 故凡氣體薄弱, 及中年以後血?dú)鉂u衰者, 邪必易犯, 但知慎護(hù)此處, 或晝坐則常令微暖, 或夜臥則以衣帛之類密護(hù)其處, 勿使微涼, 則可免終身傷風(fēng)欬嗽之患。 此余身驗(yàn)切效之法, 謹(jǐn)錄之以告夫惜身同志者。

論治

凡傷風(fēng)欬嗽多痰, 或喘急嘔惡者, 宜六安煎加減治之為最妙, 二陳湯多加生薑亦可。 若外感風(fēng)寒, 欬嗽多痰, 喘急, 而陰虛血?dú)獠蛔? 痰有不活, 氣有不充, 則托送無(wú)力, 邪不易解, 宜金水六君煎, 其效如神; 若年衰胃弱者, 尤宜用之。 若傷風(fēng)兼寒而欬嗽發(fā)熱者, 宜柴陳煎。 若時(shí)行風(fēng)邪在肺, 欬嗽喘急多痰, 而陰寒氣甚, 邪不易解者, 宜小青龍湯, 或消風(fēng)百解散, 或金沸草散。 若傷風(fēng)初感, 寒熱往來(lái), 涕唾稠粘, 胸膈不快, 欬嗽多痰者, 參蘇飲。 若傷風(fēng)頭痛, 鼻塞聲重, 欬嗽者, 局方神朮散, 或川芎茶調(diào)散。 若感風(fēng)兼濕而頭目不清, 鼻塞聲重者, 宜沖和散, 若風(fēng)寒外閉, 肢節(jié)煩疼, 鼻塞聲重而內(nèi)多伏火者, 局方羌活散。 若太陽(yáng)經(jīng)傷風(fēng), 發(fā)熱自汗惡風(fēng)者, 桂枝湯。

傷風(fēng)論列方

六安煎新和二。 金水六君煎新和一。 沖和散散八十。 桂枝湯散九。 [局方]神朮散散六五。 金沸草散散八一。 川芎茶調(diào)散散六四。 二陳湯和一。 參蘇飲散三四。 消風(fēng)百解散散四六。 柴陳煎新散九。 小青龍湯散八。 [局方]羌活散散八六。

論外備用方

三拗湯散七八鼻塞欬嗽。 華蓋散散七九嗽。

景岳全書(shū)卷之十一終

- 相關(guān)文章

-

沒(méi)有相關(guān)文章

- 網(wǎng)友評(píng)論:(只顯示最新10條。評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)!) 【發(fā)表評(píng)論】

- 綠色通道

- 政策法規(guī)

- 醫(yī)學(xué)考試

- 醫(yī)藥資訊

- 結(jié)石研究

- 課題研究

- 培訓(xùn)教學(xué)

- 科技成果

- 歷代名醫(yī)

- 耳穴知識(shí)

- 中醫(yī)典故

- 中醫(yī)詞典

- 中醫(yī)診斷

- 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)

- 中醫(yī)腧穴

- 中醫(yī)名方

- 中醫(yī)臨床

- 中醫(yī)保健

- 中醫(yī)養(yǎng)生

- 孕育保健

- 男性保健

- 女性保健

- 老年保健

- 嬰兒保健

- 新婚保健

- 藥膳食療

- 祖?zhèn)髅胤?/a>

- 民間偏方

- 中藥詳解

- 護(hù)理技術(shù)

- 草藥圖譜

- 人體圖譜

- 不孕不育

- 燒傷燙傷

- 祛病靈符

- 療疾手印

- 性學(xué)文獻(xiàn)

- 學(xué)術(shù)爭(zhēng)鳴

- 中醫(yī)教育

- 中醫(yī)特色

- 中醫(yī)歷史

- 精彩推薦

- 最新推薦

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定心丸 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定眩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:疔癰方 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定痔散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定志圓 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:定中湯 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:錠子眼藥 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:地芩飲 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三大腹子散 09-28

[中醫(yī)方劑]中醫(yī)方劑:第三竹瀝湯 09-28